属人化を解消するには?属人化が起きる原因や対策方法、成功事例を解説

企業の成長を阻むリスクとなり得るのが「業務の属人化」です。特定の担当者しか業務を把握していない属人化を放置したままでは、負担が偏るだけでなく、業務の遅延や退職につながる可能性があります。特に、属人化が発生しやすい専門性の高い職種やテレワーク環境などは、現状の把握と早めの対策が不可欠です。

本記事では、属人化しやすい業務やリスク、標準化を進めるメリット、具体的な対策方法などを詳しく解説します。マニュアル作成によって属人化の解消に成功した企業の事例も紹介するので、自社で対策を進める際の参考にしてください。

目次

属人化とは?

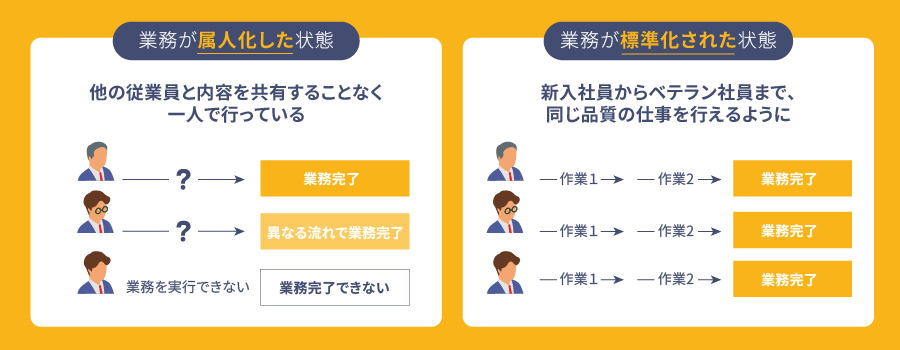

属人化とは、ある業務の作業内容を、特定の担当者しか把握していない状態を指します。属人化が常態化すると、担当者の休暇・退職により業務が滞ったり、引き継ぎの際に作業品質が低下したりするリスクがあります。属人化を解消するためにも、まずは属人化しやすい業務の特徴や、リスクを押さえましょう。

属人化しやすい業務の特徴

一般的に属人化しやすいとされるのは、専門性の高い職種や、担当者が他の従業員と内容を共有することなく一人で行っている業務です。

専門性の高い職種には、営業職や販売職、技術職などが含まれます。こうした職種では、特殊なスキルや豊富な知識・経験が求められるために、担当者が変わると業務の再現性を得られない場合があります。

また、専門性の高い職種でない場合でも、業務内容やプロセスがブラックボックス化してしまい、属人化が進むことがあります。例えば、従業員が社内外での自分の地位や立場を守るために、業務に関するノウハウを周囲と共有しないケースなどです。

属人化のリスク

属人化は職場にさまざまなリスクを引き起こします。起こり得る主な問題は以下の通りです。

- 長時間労働

- サービスの品質低下

- 作業効率の低下

業務量が多くなっても他の従業員に頼むことができないため、必然的に長時間労働に陥りやすい環境です。長時間労働に伴い心身のストレスが増加し、体調不良や休職、退職につながってしまう可能性もあります。

業務の全体像を把握できないため現状を客観的に評価できず、改善点を見つけるのが困難です。担当者が自分のミスを故意に隠す可能性もあり、いずれ重大なトラブルに発展するリスクもあります。

作業の分担やスムーズな引き継ぎが困難です。特定の従業員に負担が集中すると、疲労やストレスの増加により、作業効率が低下します。担当者が休んだり辞めたりしたときには、作業が滞りやすくなります。

属人化によって特定の担当者だけに負担がかかり、今後の改善も見込めないようなら、退職につながる可能性も十分に考えられます。しかも、マニュアルが存在せずノウハウが共有されていない状態では、スムーズな引き継ぎを実現しづらく、次の担当者に大きな負担がかかりやすいのも懸念すべき問題です。

属人化によるメリットもある?

一般的に属人化は解消が望ましいですが、例外的に一部のケースではメリットもあります。

例えば、デザイナーのようなクリエイティブ職では、その人にしか表現・創造できない個性が求められます。自分が必要とされているという感覚がモチベーションの向上につながります。また、接客業においては、マニュアルにとらわれない臨機応変な対応や顧客目線のサービスが評価され、顧客と強固な信頼関係を築くのに役立つ可能性があります。

しかし、個人の才能に依存した事業経営はリスクが高く、従業員ごとに品質や対応が異なると顧客の不信感を招くおそれがあるため、注意が必要です。

業務が属人化する原因

属人化の原因はひとつではなく、さまざまな背景があります。適切な対策を講じるためにも、どのような原因から属人化が発生しやすいのかを理解しておきましょう。

マニュアルが整備されていないため

業務の手順が明文化されたマニュアルがないと、従業員個人の裁量や知識、経験への依存度が高くなります。業務内容を十分に理解し、上手に作業を行える従業員の数が限られてしまい、業務の属人化が進みます。

マニュアルの重要性は認識していても、現場の担当者が日々の業務に追われ、作成時間を捻出できないケースも見られます。業務内容を整理し、ポイントを誰でも理解できるマニュアルをまとめるには、それなりの時間と労力が必要です。

業務の専門性が高いため

専門性の高い業務も、属人化が生じやすい原因となります。高度な知識や技術を要する業務の場合、担当できる従業員がどうしても限られてしまいます。特定の従業員に業務が集中した状況が放置されると、やがて属人化します。

専門人材の育成には一定の時間がかかるため、属人化の解消は容易ではありません。既存の担当者が日常業務に加え、育成も担当することになれば負担がさらに大きくなり、生産性低下や退職につながるおそれがあります。

情報共有が十分にできていないため

情報共有が不十分な環境では特定の従業員しか業務を把握できず、属人化が生じやすくなります。情報共有が進まない原因として、個人がデータを管理するシステム上の問題や、競争意識の強さから知識を共有したがらない心理的要因が挙げられます。

また、多忙さや人間関係の不和も、コミュニケーション不足につながる原因です。テレワークの普及により、直接的な管理や会話が減り、情報共有不足の課題を抱えることもあります。こうした状況を解消するには、既存のシステムやルールを見直し、新たな仕組みを導入することが重要です。

業務の標準化が個人の評価につながりにくいため

マニュアル作成や社内研修の担当者に選ばれたとしても、成果が個人の評価に直接つながるケースはほとんどありません。貴重な時間を割いて取り組んだ割には会社から評価されづらいうえ、自分にしかできない業務がなくなることへの不安もあるので、属人化が進みやすくなります。

誰もが一定の品質を保って成果を出せる環境の整備、すなわち業務の「標準化」に対する公正な評価が必要です。会社の長期的な利益への貢献が正当に評価されてこそ、従業員一人ひとりが積極的に業務の標準化に取り組むようになります。

あえて業務を属人化させ社内バリューを発揮するため

従業員が自ら望んで業務を属人化させている可能性も考えられます。例えば、属人化によって自分の存在に価値を持たせ、優位に立とうとするケースです。

実際は別の人でも対応できる業務にもかかわらず、「これは自分にしかわからないから」と無理やり仕事を抱え込む人もいます。共有や引き継ぎをしようとせず、いつまで経っても属人化を解消できません。

属人化を解消し標準化を進めるメリット

属人化を解消し、業務を標準化することは会社の成長に大きく寄与します。効率的に業務を進められるだけでなく、成果物の品質向上や知識・ノウハウのスムーズな共有も可能になる点がメリットです。ここでは、標準化が具体的にどのようなメリットにつながるのかを紹介します。

業務効率が改善される

標準化により、業務プロセス全体を効率よく進められるようになります。改善を期待できる主な点は以下の通りです。

- ボトルネックの解消

- 長時間労働の解消

- ミスの発見の迅速化、隠ぺいの防止

ボトルネックとは、業務の中で作業が停滞し生産性の低下を招いている箇所を指します。担当者が不在のときや業務が立て込んでいるときでも、他の従業員が同じように作業を行えるので、業務が停滞せずに済みます。

業務量が多くなったときに他の従業員が分担できるので、特定の人に負担が偏ることなく、作業時間を短縮できるかもしれません。長時間労働を減らす効果が期待できます。

複数の目があることで無駄な作業やミスに気づきやすくなり、ミスを隠ぺいしにくくなります。問題を早めに処理することで被害を最小限にとどめることが可能です。

品質の向上につながる

新入社員からベテラン社員まで、経験の差にかかわらず同じ品質の仕事を行えるようになります。問題点や一層効率化する方法を見つけて共有し、品質をさらに高めることも可能です。

標準化により業務品質を向上できれば、コスト削減やコンプライアンス強化にもつながります。例えば、顧客対応業務において標準化を徹底すれば、担当者による対応のばらつきを解消でき、企業への信頼感や顧客ロイヤルティ向上が期待できます。

標準化しないまま業務を分担しただけでは、品質にばらつきが出てしまうことがあります。長期にわたって高い品質を保つには、業務を標準化して重要なポイントを部署内の他の従業員に共有する取り組みが不可欠です。

ノウハウが蓄積される

標準化によりノウハウが社内に蓄積されるようになります。一時的な業務の効率化だけでなく、社内ナレッジとしても活用できるようになり、会社の長期的な利益につながります。社内の多くの人にとって業務に必要な知識やノウハウが把握しやすい状態になることで、誰かに尋ねなくても自主的に業務を進められるようになります。また、引き継ぎや新人教育のときも社内ナレッジを利用できるため、教える側の時間や労力を減らすことが可能です。

一方、属人化された状態ではノウハウが個人に蓄積されるため、担当者が急に退職すると、そのノウハウも会社から失われてしまいます。その後の業務が停滞または混乱し、場合によっては取引先からの信用を失うおそれもあります。

従業員を多能工化(マルチスキル化)できる

多能工化(マルチスキル化)を進められる点も業務の標準化のメリットです。多能工とは、一人の従業員が複数の業務をこなせる状態を指します。標準化によって従業員が多彩なスキルを習得し、誰をどこに配置しても一定の成果を得られる状態を実現できれば、限られた人的リソースでも適切な人員配置が容易になります。

少子高齢化による労働人口の減少は避けられないからこそ、今のうちに属人化を解消し、業務標準化を進めていくことが重要です。

多能工については以下の記事で詳しく解説しています。メリットやデメリットを知りたい方は、こちらもあわせて参考にしてください。

▼関連記事

多能工とは何か? メリット・デメリットと単能工との違い

テレワークに対応できる

属人化により業務プロセスが明確でない状態では、テレワーク環境下で必要に応じて業務を振り分けたり、適切な評価を下したりすることが難しい問題があります。業務の標準化を進めることで、テレワークでも業務を円滑に進めることができます。

業務の標準化を進めて業務内容やプロセスを明確にすることで、上司が部下の業務実態や進捗を把握することも容易になり、適切なマネジメントを行いやすくなるでしょう。

また、属人化が解消されれば仕事を振り分けられる従業員の選択肢も広がるため、よりフレキシブルに業務分担ができ、テレワークにおける業務効率の向上も期待できます。

【お役立ち資料】属人化解消のための4ステップを徹底解説! ダウンロードはこちら

属人化を解消するための具体的な対策方法

属人化を放置しておくと、ミスやトラブルに発展するリスクが高まります。以下の方法を参考に、早めの改善に努めましょう。業務フローの可視化のほか、デジタル化の促進や社内業務のマニュアル化も効果的です。

業務フローの可視化

業務が複雑になればなるほど属人化は起こりやすくなります。そのため、誰が見ても理解できるように一連の流れを図解し、業務フローを可視化しておくことが重要です。

業務フローの可視化は、担当者の変更に伴う引き継ぎや新人教育にも役立ちます。また、自分が行っている業務と他部署の業務との関係性を視覚的に理解できるため、ひとつの業務が完結するまでの全体像を把握しやすくなります。その結果、現状の問題点や改善策の発見、情報の共有にも活かせるようになるでしょう。

【お役立ち資料】ブラックボックス化した業務を「可視化・整理」する方法を徹底解説! ダウンロードはこちら

デジタル化の促進

仕事量が多く、個々の従業員が自分のタスクをこなすだけで手一杯の職場では、属人化が進みやすい傾向にあります。新人教育やマニュアル作成にかける時間を捻出できないためです。「自分でやった方が速いから」と情報共有を疎かにすると、属人化はさらに加速します。

人員不足ゆえに、属人化解消に向けた対策にまで手が回らない場合、単純作業のデジタル化が効果的です。例えば、データ入力の業務にRPAやOCRを活用し、自動で処理できるように改善すれば、人手や時間に余裕が生まれます。浮いた分のリソースをより付加価値が高く、高度な判断を伴う業務に割り当てることにより、生産性の向上にもつながります。

責任の分散

特定の人だけが業務に裁量権を持っている状態では、属人化だけでなく、不正のリスクも高まります。個人の責任の範囲が広すぎると、担当者がプレッシャーに感じて精神的な不調や退職につながるおそれもあります。

こうした事態を避けるためには、状況に応じて他の人が助けに入れるよう、複数人で管理する体制の整備が重要です。業務の裁量権や責任が誰か一人に偏ることのないよう分散させることで、属人化の対策になります。また、定期的にジョブローテーションを行い、社内の新陳代謝を図る対策も効果的です。

チームマネジメントの実施

チームマネジメントとは、上司がチームメンバーである部下の能力を活かせるように業務を管理し、チーム全体で目標達成を目指す手法のことです。その一環として、タスク管理ツールなどを活用し、誰が何をやっているのかがわかる状態にします。そうすることで、遅れが生じている場合には、上司や他のチームメンバーが迅速にサポートに入ることが可能になります。

また、ナレッジ共有ツールを活用し、各チームメンバーが培ったノウハウをいつでも参照できる環境を整備すれば、担当者によって品質や成果量に差が生じるリスクを軽減できます。

社内業務のマニュアル化

最適化した業務をマニュアル化すれば、従業員が誰でも一定の品質を保ちながら成果を出せるようになります。これは「業務標準化」のカギとなる取り組みです。新しい担当者への引き継ぎがスムーズになるうえ、新人教育のマニュアルとしても活用できるメリットがあります。

ただし、人手不足の場合は通常業務と並行して作成を進めるのに負担がかかります。また、最初から完璧なマニュアルにしようとすると挫折する可能性があります。そうすると、いつまで経ってもマニュアルが完成せずに、属人化が進行する悪循環にも陥りかねません。

そこで、まずは簡単に業務の流れを記載したマニュアルを作成し、運用しながら徐々にブラッシュアップしていく方法がおすすめです。

マニュアルを活用するメリットは次段で詳しく解説します。

マニュアル作成にお悩みの方必見! プロのノウハウ満載の『マニュアル作成の教科書』をダウンロード

属人化解消にマニュアルを活用するメリット

ここからは、マニュアルを活用するメリットや解決できる課題を紹介します。わかりやすいマニュアルを用意することで業務の品質が安定するのはもちろん、担当者の負担軽減や効率的な業務フローの構築にも役立ちます。

マニュアル作成や活用のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

▼関連記事

マニュアル作成の目的と必要性とは?上手に活用するためのポイント

業務の品質が安定する

マニュアルで業務の手順やルールを明確化すれば、担当者が変わっても一定の品質を確保することが可能になります。品質の安定化は、顧客の評価や満足度を高めるうえで特に重要な要素です。引き継ぎ業務においても、当事者間が口頭で確認作業を行うより、マニュアルを活用するほうが効率的かつ正確に内容を伝えられます。

また、マニュアルの導入は担当者の負担軽減にも有効です。業務の標準化が進めば、どのような手順で業務を進めるべきか悩む場面を減らせます。スムーズに仕事を進められる仕組みを整えることで、作業効率の大幅な向上につながります。さらに、マニュアルの活用により、安心して他の従業員に仕事を任せられる点も大きなメリットです。

これまで多くの仕事に追われていた担当者の精神的な重圧を軽減できれば、気持ちに余裕が生まれるため、パフォーマンスの向上を期待できます。

より効率的な業務フローの構築に役立つ

属人化の解消に向けた取り組みは、業務改善を図る意味でも効果的です。マニュアルを作成する過程であらゆる業務を整理できるため、非効率的なプロセスや不要な業務が洗い出され、より効率的な業務フローの構築が可能になります。培ったノウハウを効果的に活用する仕組みの整備により、組織全体のパフォーマンス向上につながるでしょう。

また、テレワーク環境では、従業員が個々で作業するだけの状況に陥りやすく、わからないことがあってもすぐに上司に尋ねることが難しいこともあります。必要な知識が不足しているために非効率な方法で作業してしまうこともあるかもしれません。そこで、業務の進め方についてのマニュアルを作成し、従業員がいつでも参照できる環境を整えれば、テレワーク下での作業効率を高めることが可能です。

専門性が高くて標準化するのは困難だと見なされていた業務の中にも、実際にはマニュアルを作成することで標準化できる業務が隠れている可能性があります。

このように、マニュアル作成によりさまざまな環境や種類の業務を効率化し、企業の成果向上へ結びつけられます。

マニュアル作成による属人化解消の事例

最後に、マニュアルの作成によって属人化の解消に成功した企業の事例を紹介します。自社で属人化問題に取り組む際の参考にしてみてください。

事例1:視覚的なマニュアルで自主レベルを向上

主に食品の提供事業を営むコープデリ生活協同組合連合会様は、従来、紙のマニュアルを運用していました。しかし、新たに人材を採用しても店長が読み合わせの時間を確保できず、新人が自分で学習しなければならないケースがありました。また、マニュアルの読解力にも個人差があったことから、誰が見ても理解できるような画像や映像ベースの教育ツールを探していたといいます。

そこで導入したのがTeachme Bizです。Teachme Bizはタブレット端末からでも利用でき、静止画と動画の両方を使用してマニュアルを作成できるツールです。全体の業務説明には静止画、精肉方法や魚の捌き方のように具体的な動作を見て覚える必要がある部分には動画を用いるなど、シーンに応じた使い分けができます。導入後は、以前よりも業務上のポイントがわかりやすくなったと評判だったそうです。中でも、バーコード決済のやり方に関するマニュアルは、閲覧数が2,000回を超える最大のヒットになったとのことでした。

▼関連記事

コープデリ生活協同組合連合会様|Teachme Biz

事例2:年齢に関係なくスキルの均一化を実現

WOWOWコミュニケーションズ様は、衛星放送WOWOWのカスタマーセンター業務を担う企業です。18〜60歳までの幅広い年齢層の新入社員の知識レベルにばらつきがある点や、北海道から沖縄まである拠点間でのルール統一が難しい点が課題でした。

そこで、教育担当者のナレッジを集約し、手順書の作成や保管を一元管理するために導入したのがTeachme Bizです。新たなマニュアルツールの浸透を図るために社内報で複数回にわたって告知したほか、わかりやすい手順書を作成するコンテストを開催。その結果、パソコンの操作方法に関する問い合わせを10分の1まで削減することに成功したといいます。Teachme Bizを3ヵ月運用した成果を年間換算すると、管理者とコミュニケーターの工数を824時間、経費で162万円ほど削減できる見込みとのことです。

▼関連記事

株式会社WOWOWコミュニケーションズ様|Teachme Biz

まとめ

属人化を放置していると、長時間労働の常態化や作業効率の低下、担当者の退職などさまざまなリスクが生じます。特に、専門性の高い職種や、データ入力のような単純な業務は、属人化に陥りやすい傾向にあります。デジタル化の推進やマニュアル作成により業務を標準化し、どの従業員が担当しても一定の品質を維持できるようにしましょう。

人手不足によってマニュアルを作成する時間がない場合は、ツールの活用が効率的です。「Teachme Biz」を活用すれば、テンプレートに沿って文字を入力するだけで簡単にマニュアルを作成できます。画像や動画もスマホ・タブレット・PCから簡単に編集できるため、自社の属人化解消に向けてぜひ活用してみてください。