わかりやすいマニュアルを作成するには

マニュアルは業務手順書とも呼ばれ、特定の業務や作業などに対して、具体的にどのようなフロー(流れ)で作業を行うかをまとめた資料です。マニュアルという言葉はラテン語で「手に持った本」が語源となっています。

ひと口に「業務マニュアル」と言っても、その種類は多彩です。例を挙げれば、現場作業員向けの業務手順書(オペレーションマニュアル)や管理者向けの危機管理マニュアル、作業機械の操作マニュアル、ビジネスアプリの取扱説明書なども該当します。数が多い分、どんな企業や職場であっても「マニュアルが一切ない」という方が珍しいでしょう。それほどまでに、マニュアルはビジネスの現場に浸透している存在です。

わかりやすいマニュアルがあれば、業務を正確に、スムーズに進めることにつながります。しかし、マニュアル作成を検討している企業担当者の方の中には、「マニュアルの作り方がわからない」、「今のマニュアルは文字や吹き出しだらけで読みにくい」など、マニュアルでお困りの経験がある方も多いのではないでしょうか。以下では、見る人に伝わりやすいマニュアルを作成するために、押さえておきたい作り方のコツや機能・役割についてご紹介します。

マニュアル作成の手順

マニュアル作成に取りかかる前に、大まかな手順を把握しておきましょう。完成までの手順を知っておけば、マニュアル作成をより円滑に進めることも可能です。項目ごとの具体的な詳細は、上記の通りになります。

マニュアルの機能と役割

ひと口に「業務マニュアル」と言っても、その機能や役割は様々です。ノウハウを文書にまとめることで技術伝承に役立てたり、標準的な取り決めを文書化して業務効率化やコスト削減に繋げたり、マニュアルは企業経営の様々なシーンで活用されています。

人的工数の削減

業務フローや進行方法がしっかりとまとまっていて、それを見れば業務を理解できるマニュアルを作成することができれば、業務にかかる人的工数を削減することができます。

業務の内容や手順を、先輩社員が新入社員に向けてレクチャーする時間や手間を削減することができるだけでなく、理解不足や経験不足によるミスを防止することにもつながります。

業務品質の均一化

業務手順をマニュアルによって定めることは、業務品質を均一化することにもつながります。例えば、人によって作業方法が異なるような現場では、対応する人によって業務品質や、業務にかける時間に差があることもあります。

業務品質が不安定になると、他社との競争力を弱めてしまうことや業務効率を悪化させるリスクがあります。マニュアルに沿って作業を進めることで、業務上のミスを減らし、品質を均一に保つことができます。マニュアルは業務品質の均一化の実現になくてはならない存在です。

業務の共有ができる

「特定の個人しかできない業務がある」、「ブラックボックス化しておりその人しか把握できない状態にある」など、「属人化」している業務がある場合もマニュアルが有効です。マニュアルは他のメンバーに業務を共有することができるため、その人しかできない業務を担当している人が休む、異動する、退職するなどがあっても、マニュアルがあれば業務内容を再現できます。

属人化によって担当社員がスペシャリストとしてレベルアップすることはメリットですが、業務の属人化は長期的に考えるとリスクがあるため、業務手順やナレッジを共有できる環境を構築しましょう。

マニュアルには、その業務の目的や内容、実際の作業手順、困ったときの対処法など、業務の詳細が記載されています。マニュアルを作成する際には、見る人が必要な情報を抜け漏れなく理解できるよう、「伝わりやすく工夫をする」必要が不可欠なのです。

「マニュアル」と「チェックリスト」の違いとは?

さて、業務マニュアルの作成手順やメリットを把握した方の中には、「自社でも業務マニュアルを作成したい!」と思った企業担当者の方もいることでしょう。中には、「マニュアルはどのような作業に対しても必要だ」と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、すべての業務でマニュアルを作成する必要はありません。作業手順が単純でマニュアルが必要ない場合、作業工程を確認するためのチェックリストを用意するだけで良いケースがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| マニュアル |

|

|

| チェック リスト |

|

|

業務におけるチェックリストとは、言わば「はい」「いいえ」や「○」「×」でチェックする一覧表のことです。マニュアルとは異なり、作業の具体的な手順は掲載されておらず、「作業漏れ」といった業務上のミスを防ぐ用途に使用されます。マニュアルとチェックリストの特性を考慮すれば、マニュアルは「業務の品質の均一化」、チェックリストは「最低限の品質保証」の目的で使い分けることを推奨します。

例えば、「メールの送信方法を社員に学ばせる」という目的であれば、メール送信の手順やマナーを記したマニュアルの存在が役立ちます。ですが、「メールの誤送信を防ぐ」という目的であれば、マニュアルではなく「宛先は間違っていないか」、「添付ファイルは正しいか」といった項目のチェックシートがあれば十分なのです。

01 POINT|まとめ

- 手順書(マニュアル)は特定の業務や作業の内容とフロー(流れ)をまとめた資料

- マニュアル作成時は見る人が必要な情報を「間違いなく」、「抜け漏れなく」、「伝わりやすくなる」ように工夫する

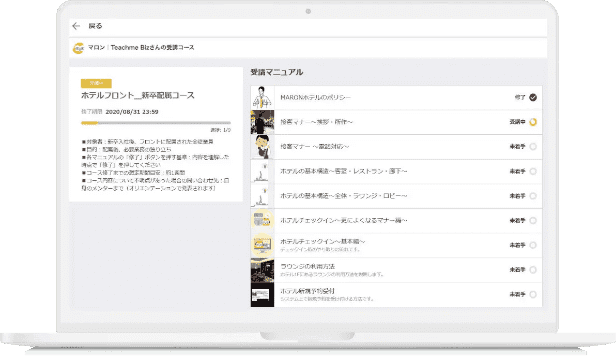

Teachme Bizでは、伝わりやすいマニュアルを作成することができます。業務マニュアルの作成を検討している企業担当者の中には、「マニュアルに何を記載すれば良いかわからない」、「スマホやタブレット端末で見られるマニュアルを作りたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。Teachme Biz は業種や業界を問わず様々な企業から選ばれている利用率NO.1*のマニュアル作成ツールです。

*2020年 株式会社アイディエーションによる「マニュアル手順書ツールユーザー満足度調査」

マニュアル作成の前に

さて、マニュアルの基本情報とメリットを紹介できたところで、当ページのメインテーマである「業務マニュアルの作り方」を説明しましょう。以下では、マニュアルの作成方法を詳しく記述します。マニュアルの作成と運用をスムーズに行うためには、作成の前の準備が大切です。

スケジュールを決める

無計画でマニュアル作成に取り掛かると、作成を後回しにしてしまったり、途中まで作成したまま放置してしまったりすることもしばしばです。まずは、マニュアルを完成させるまでのスケジュールを決めましょう。「マニュアルはいつまでに必要か」、「作成にどれくらいの期間をかけられるか」などを考慮してスケジュールを立てると、計画通りにマニュアルが作成しやすくなります。このほか、スケジュールを立てる際には、「マニュアル作成に必要な人材や工数が確保できるか」も確認しておきましょう。

業務内容や作業手順を整理する

スケジュールが決まったら、現場の担当者や上司の方を交えて、業務内容や作業手順を整理しましょう。情報を整理することで、内容が簡素で把握がしやすいマニュアルを制作しやすくなります。「どのように業務を行っているか」が詳しく分かるため、情報の整理中に、余計だった業務や不要な手順が見つかるケースも少なくありません。整理された情報をもとに、マニュアル作成が進行する仕組みです。

作業工程や懸念点・注意点を洗い出す

手順を整理する中で、業務に必要な工程が漏れていないかしっかりと確認しましょう。また、作業を行う上で注意しなければならない点や、問題点などがあれば洗い出します。解決が難しい問題であれば、マニュアルに詳細を記入する必要があります。反対に、問題解決が容易であれば、わざわざマニュアルに書き込む必要はないでしょう。余計な情報を書き込まないのは、分かりやすいマニュアルを作る上で必須です。

マニュアルの利用者、利用シーンを明確にする

業務内容や作業手順の整理が完了した後は、「誰に向けたマニュアルなのか」、「どの業務で使用するマニュアルなのか」などを決めましょう。利用者と利用シーンを想定して作成すれば、過不足なく業務にしっかりと活用できるマニュアルを作成することができます。さらに、ターゲットが明確になればマニュアルのデザインや構成を決める上でも役立ちます。

マニュアルがカバーする範囲を定める

利用者と利用シーンに加えて、作成するマニュアルがカバーする業務範囲を定めておくことも重要です。もしも、マニュアルがカバーする範囲を決めずにマニュアル作成に取りかかってしまうと、目的が明確に定まらず、マニュアルで何を伝えたいのかわからないものになってしまう可能性があります。

マニュアルの

用途や目的を明確にする

- 1どの業務の担当者に向けたものか?使用者

- 2どのタイミングで発生する業務か?シーン

- 3どの業務に関する内容か?用途

新人教育の場合

- 使用者新人教育の担当者

- シーン入社後の教育・研修期間

- 用途新人教育全般

勤怠管理システムの場合

- 使用者勤怠を入力承認する社員

- シーン勤怠入力時また承認時

- 用途労務管理

CHECK

この際に注意したいのは「業務の範囲を広げすぎない」ということです。例えば、新人教育のマニュアルの例で考えると、新人教育期間だけではなく、新人教育前や教育終了後にマニュアルが必要になる可能性もあります。ここで範囲を広げすぎてしまうと、その分作成するマニュアルのボリュームも膨大になってしまいます。

これは、マニュアル作成に大きなリソースを要したり、途中で投げ出したくなったりと作り手の問題だけでなく、膨大で広範なマニュアルは、読み手にとっても大きな負荷がかかります。マニュアルは範囲を定めた上で、重要なパートから作成していきましょう。重要な業務を先に作成することで、ポイントの抜け漏れやテーマがブレてしまうことを防ぐことができます。

02 POINT|まとめ

- 作成する業務の範囲を広げすぎない

- マニュアルは範囲を定めて作成する

- マニュアルは重要なパートから作成する

内容をまとめると、以上の3点が重要となるでしょう。業務の手順と作業内容について、それを見れば理解でき、実践できるのが良いマニュアルです。とはいえ、マニュアルは作っていくうちに、当初の予定よりもカバーする範囲が広がってしまいがちです。

範囲をどこまで書くべきか悩んでしまい、マニュアルの作成に時間がかかってしまうケースも少なくありません。Teachme Bizでは、画像や動画、テキストを用いて伝わりやすいマニュアルを作成することができます。マニュアル作成の準備でつまずいてしまっている企業担当者の方であれば、Teachme Bizのご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

マニュアル作成時のテクニック

構成案や目次・見出しなどの骨組みを決定する

構成案とは、マニュアル全体の骨組みです。マニュアル作成においては、きちんと構成案を作成してからマニュアルの内容に着手することで、本来の目的や内容のズレを防ぐことができます。

具体的な方法としては、マニュアルの全体像を作成してから、目次にして並べてみましょう。マニュアルに目次があると、どこに何が書いてあるのかが目次を見ればすぐにわかります。疑問や不明点があったときにも、どこを閲覧すれば良いかわかるようにしておきましょう。マニュアルのボリュームが増すほど、機能性を担保する上で、目次や見出しを付けることはとくに重要となります。構成案の具体例として、以下の図を参照してください。

例:マニュアル構成案

- タイトル

- 『新人教育前に準備しておくべきこと』

- マニュアルの範囲

- 新人教育の実施が決まってから、教育開始までに準備しておくべきこと

- 1. 新人教育を開始する2週間前にやっておくこと

-

- 新人教育で使用する会議室やスペースの確保

- 教育内容を考える

- 必要に応じてビジネスマナーの講師の手配する

- 各部署の担当者と新人教育の時間や内容についてのミーティング

- 新人教育の参加人数と名簿の確認

- 講師との分業をある程度決めておく

- 2. 新人教育の開始当日までにやっておくこと

-

- プロジェクターなどの機器の準備

- 教育資料の準備と確認

- 資料を参加人数分コピーする

- 教育当日にリマインドメールを送る

- 3. 新人教育当日から開始時間までにやっておくこと

-

- 会議室など使用場所の確認

- プロジェクターやモニタなどの設置

- プロジェクターやモニタなどに画面が正しく出力されるか確認する

- 参加者や各部署の担当者の出欠を確認する

記載すべき内容をリストアップする

準備の工程で整理した業務内容や作業手順をもとに、マニュアルに記載すべき内容をリストアップします。マニュアル内容のリストアップを行う際には、「作業が発生するタイミングごと」に分割して考えると作成を進めやすくなります。例えば、新入社員の受け入れのマニュアルを作成する場合は「内定から入社前の準備」、「入社当日の作業」、「入社後」というように分けて考えると整理がしやすいです。

作業内容を担当者ごとに分け、時系列で整理する

マニュアルは、仕事の流れに沿って書かれていると見る人が理解しやすいので、時系列に並べていきましょう。さらに、担当者ごとにタスクを分けます。関わるメンバーが他部署にまたがっている、複数人いる場合は、担当するタスクが混同してしまわないように、しっかりと分類しましょう。

マニュアルは、誰がどの作業を、どの手順で進めていくのかが、どんな人にもわかりやすく表現してあるかどうかが重要です。やるべき作業がやるべき順番に並んでいて、ステップごと作業内容が書かれていれば、マニュアルを誰が見ても作業を行うことができます。また、ベテラン社員であっても新入社員であってもわかるような表現で書かれていることも大切です。

また、中々スムーズに作成が進まない場合は、テンプレートを活用することも視野に入れると良いでしょう。以下の記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

テンプレを使ってサクッとマニュアル作成! サンプル・テンプレート集・例

利用者に伝わるよう画像や動画を活用する

マニュアルの見出しや内容が決定した後は、デザインやフォーマットを決めましょう。具体的にはタイトルやテキストをページのどのあたりに記入するのかといった部分、フォントの種類やサイズ、色などのルールを決めます。マニュアル作成を進めていくと、もっと見やすくしたい、もっとおしゃれにしたい・・・などと、こだわりだすと深みにハマってしまうのはマニュアルのあるあるです(通称マニュアルアル)。

しかし、マニュアルの目的は、方法や手順を伝えることであり、シンプルでわかりやすいことが一番です。色や図形なども多用すると見づらくなってしまいますので、シンプルな構成をこころがけましょう。

マニュアルは、文字だけでなく図解や写真などの画像をうまく使用して視覚化することで、マニュアルの情報が頭に入りやすくなります。文字だらけのマニュアルは見る側にとっても理解するのに時間がかかるだけでなく、途中で見るのを辞めてしまったり、正しく伝わらなかったりする可能性があります。音を伝える、スピードを伝えるといった写真では伝えるのが難しい作業は、動画を用いると伝わりやすく効果的です。図解や写真などに置き換えられる部分は画像で表現できないか検討していきます。写真に文字を書き込む手段も有効です。

03 POINT|まとめ

何をすれば良いか手順をまとめるのと合わせて、作業全体の流れがわかるようフローチャートを作成すると、マニュアルがさらにわかりやすくなります。文字のフォントを大きくしたり、行間の幅に余裕を持たせたりするのも、見やすいマニュアルを作るポイントです。

- マニュアルを作るときは骨組み(構成案)から考える

- マニュアル化したい作業内容を時系列で作業者別に整理する

- マニュアルは作業手順に沿ってステップ構造で分かりやすくする

制作工程のまとめは、上記の3点です。デザインやレイアウトは専門知識や技術が求められますが、マニュアル作成ツールを使用することで、見やすく理解しやすいマニュアルを誰でも簡単に作ることができます。Teachme Bizがもたらす経営効果や導入事例、費用などを詳しく知りたい方は以下の内容もご覧ください。導入企業の具体的な導入目的から効果に至るまで、詳しく紹介をしています。

マニュアルを運用する

手順通りに作業してみて、不足点や改善点を反映する

準備と制作工程を経れば、晴れてマニュアルの完成です。とはいえ、マニュアルは一度作成して完成するものではなく、修正や改善によってバージョンアップしていく必要があります。実際にマニュアルの読み手となる業務担当者にマニュアルを渡して、その手順書に沿って業務を進めてもらいましょう。運用によって出されたフィードバックをもとに、マニュアルの修正や改善を行います。

上記の点を考慮すれば、初版の段階でマニュアルの内容を完璧に網羅する必要はありません。作成したマニュアルを利用してもらい、その人に意見を聞いて修正点を洗い出します。マニュアル利用者に伝わりづらい箇所、対応やフローに不足がある箇所、イレギュラーな対応が発生するなどで追記が必要な箇所などがあれば、随時マニュアルを更新します。

運用担当者を決定し、定期的にメンテナンスする

マニュアルを更新するにあたって、必ずマニュアルの運営担当者(責任者)を決めておきましょう。業務内容や業務フローに変更があった場合は、運営担当者が最新の内容に更新することで、事故やミスを防ぐことができます。作業手順や業務内容に変更があるにもかかわらずマニュアルが更新されていないと、業務品質の乱れや低下を招きかねません。マニュアルに記載されている内容に変更があった場合は、必ず責任者が更新するようルール化しましょう。

04 POINT|まとめ

たとえマニュアルが完成したとしても、従業員にマニュアルを定着させるためには、実際にマニュアルを使用して作業をしてもらうほかありません。マニュアルの作成後は「どうやって配布をするのか」、「改定はどうするのか」などを検討しながら、定着に向けて運用しなければなりません。

- 作業担当者に完成したマニュアルを利用して作業してもらう

- マニュアルの伝わりづらい箇所、不足している箇所、追記が必要な箇所などを洗い出す

- 作業内容や業務フローに変更があったら、すぐにマニュアルを更新する

管理や運営に関するまとめは、上記の3点です。マニュアルに伝わりづらい箇所や不足している箇所がないか、また追記が必要な箇所はないかなどマニュアル利用者の感想や意見を聞いて、改善が必要な点を洗い出し、マニュアルを更新します。また、作業内容や業務フローに変更があった場合は、その都度マニュアルを更新することで、業務品質の乱れやミス・事故を防ぐことができます。

Teachme Bizにお任せ!

いかがでしたか。マニュアルの作り方やコツ、ポイントと手順についてご紹介してきました。近年、マニュアルを簡単に作成できるクラウド型のプラットフォームサービスがいくつか登場しています。これらのマニュアル作成ツールを活用することで、「マニュアルの作り方がわからない」、「オフィスなどのソフトが苦手」という方でも、簡単にマニュアルを作成することが可能です。

その中で、Teachme Bizが持つ独自の機能やメリットについてご紹介します。

目で見てすぐわかる直感的なビジュアル

画像や動画をベースにしたビジュアルにより視覚的に理解できるので、作業手順が見える化され、専門用語や言語による壁がなくなります。関連マニュアルとの紐付けやURLへのリンクも設定でき、必要な情報にダイレクトにアクセスすることができます。

研修・育成コストを削減し経営改善に貢献

高い操作性によりマニュアル作成の時間を大幅に削減。視認性が高いため研修の時間も大きく削減できます。また、必要なマニュアルは検索やQRコードですぐに見つかるので、早期退職の理由で多い「教えてくれないから」という不満も解消できます。また、トレーニング機能を利用することで、マニュアルを教育コースとしてまとめられるので「入社後に見るべきマニュアルがわからない」「研修の成果を確認できない」といった課題も解決できます。

クラウドデータ管理でいつでも最新情報を提供

マニュアルはクラウド上で常に最新版を管理できるので、更新や配布の手間がかかりません。また改廃がしやすく、現場の生の声をすぐマニュアルに反映できるため、現場で働く人たちのモチベーション維持と向上にも貢献します。

見やすさを追求した数々の機能を実装

業務手順を段階的に表示する「ステップ構造」、ブックマークしたマニュアルデータを通信状況に関わらずチェックできる「オフライン閲覧」、印刷に適したレイアウトで出力できる「PDFエクスポート」など、見やすさ、使いやすさを細部まで追求しています。

作成後の運用管理も問題なし

作成後のマニュアルに対して、画像や動画を挿入するといった編集作業も容易に行えます。さらに、不要になったマニュアルは、アーカイブして一覧から非表示にすることも可能です。非表示にしたマニュアルはいつでも再表示や複製しての再利用が可能です。

05 POINT|まとめ

Teachme Bizは、業種業界問わず多くの企業で導入されており、様々な企業の経営課題解決に寄与しています。

- 人材教育・研修・印刷・マニュアル作成にかかる費用や時間の大幅削減を実現

- 人材育成、ナレッジ共有、社内外の問い合わせ対応、サービスの平準化などの課題を解決

- 小売・飲食から金融まで業種・業界・企業規模などを問わず、多くの企業が導入

Teachme Bizがもたらす経営効果や導入事例、費用などもっと詳しく知りたい方は以下の内容もご覧ください。