業務効率化のアイデア10選|具体的な進め方と役立つフレームワークも解説

少子高齢化が進む日本では年々人手不足が顕著となり、加えてワークライフバランスの観点から“働きやすい企業”が評価される世の中となっています。このような時流の中、自社の限られたリソースの中で成果を最大化するには、業務効率化に向けた取り組みが欠かせません。本記事では、業務効率化の具体的な進め方から実践的なアイデア、遂行に役立つフレームワークを詳しく解説します。効率化に向けた新たな業務体制の構築に役立つツールや他社の成功事例についても取り上げていますので、自社の業務効率化を進める際の基礎知識や応用のためのヒントとしてぜひ参考にしてください。

目次

業務効率化とは

業務効率化とは、仕事上のプロセスから「ムリ」「ムダ」「ムラ」を見つけ出して削減し、非効率な業務を改善する取り組みです。さまざまな方法があり、代表的な例としてITツールの導入やRPAによる自動化、社外へのアウトソーシングなどが挙げられます。すぐに着手できる会議時間の短縮やPC操作でのショートカットキー使用なども、業務効率化につながる時短テクニックです。具体的なアイデアについては、記事の後半で詳しく紹介します。

生産性向上との違い

業務効率化と似た言葉に「生産性向上」がありますが、両者が指し示す内容には大きな違いがあります。生産性向上は、投入資源(リソース)を抑えつつ、より多くの成果を生み出すことを目指す取り組みです。他方、業務効率化は既存の業務プロセスを改善して「ムリ」「ムダ」「ムラ」を省いて作業時間の短縮を目指します。つまり、業務効率化は生産性向上のための施策のひとつと言えるのです。

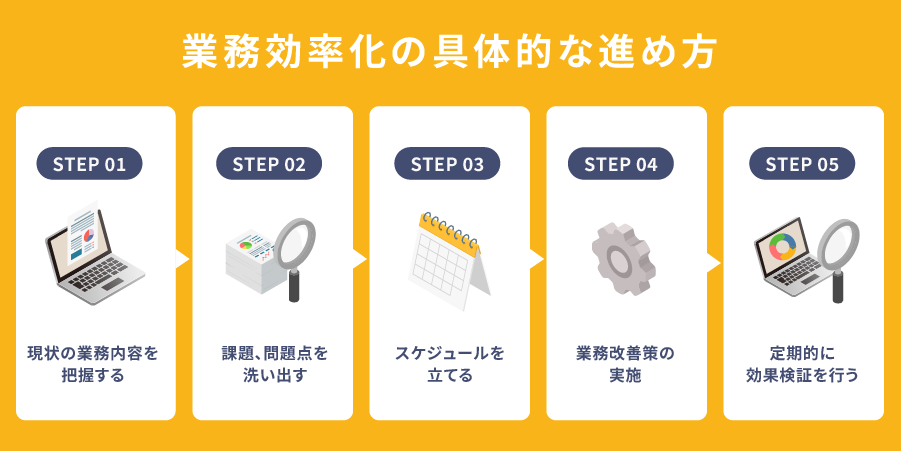

業務効率化の具体的な進め方

業務効率化に取り組みたい気持ちがあるものの、具体的にどう進めればよいのか分からずに悩んでいる担当者は多いのではないでしょうか。今までは疑問を持たずに取り組んできた業務でも、見直すとムダが潜んでいる場合があります。ここでは業務効率化を実現するためのステップについて取り上げます。現状の課題を洗い出し、効率化に向けた施策のスケジュールを立てましょう。

(1)現状の業務内容を把握する

最初に取り組むべきは現状把握です。現場のニーズに合わない改善策を講じても、期待するような効果を得られない可能性があるため、まずは業務の棚卸しを行いましょう。改善したい業務の担当部署や担当者、作業にかかる工数、発生頻度、必要なスキルなどを最初に整理します。

いますぐ使える、業務棚卸表のテンプレート付き! 業務棚卸しお役立ち資料のダウンロード

(2)課題、問題点を洗い出す

業務内容を把握したら、次は課題や問題点を洗い出します。「他の従業員が重複して行っている作業がある」「同じような作業が数回発生する」などは、多くの企業でよく見られる事例です。自社の業務プロセスや体制をチェックし、「ムダ」が潜んでいないか見直してみましょう。また、担当者以外にできない業務、いわゆる「属人化」してしまっているものも改善が必要です。そのほか、時間がかかりすぎている業務なども含めて現状の課題を洗い出しましょう。

(3)スケジュールを立てる

改善すべき業務が決まったら、業務効率化の具体的な方法を検討します。作業者が重複している工程や同じような作業を削減できれば、コストをかけず業務効率を改善できます。また、業務プロセスを見直して作業の順番を変更するだけでも、工数を大幅に削減できるケースがあります。こうした業務効率化にいつから取り組むのか、実現に向けた最適なスケジュールを立てましょう。

(4)業務改善策の実施

スケジュールに沿って業務改善策を実施します。

(5)実際にどれほど業務効率が改善されたかを確認

業務効率化は改善策を実施することがゴールではありません。業務プロセスや体制を変更した後も定期的に効果検証を行い、PDCAサイクルを回すことが重要です。見直しによってさらなる改善点が見つかった場合、新たな施策を講じることでより確度の高い業務効率化が期待できます。

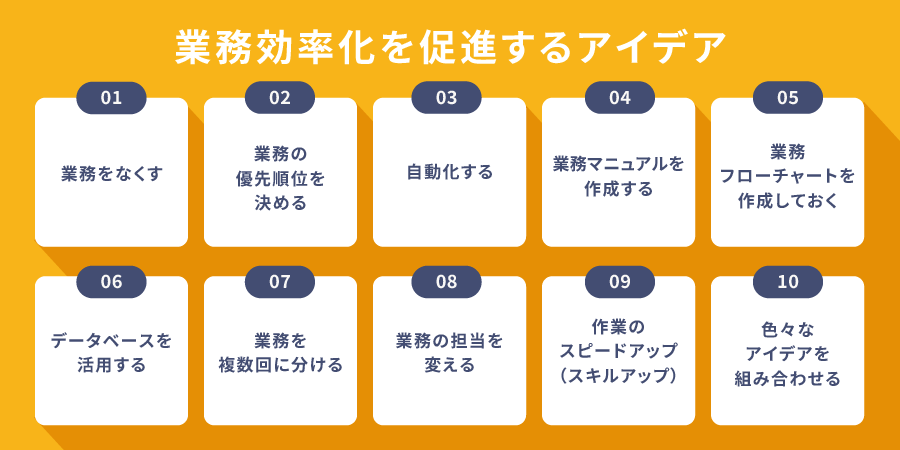

業務効率化を促進するアイデア10選

インターネット上でさまざまな業務効率化の方法が紹介されていますが、手当たり次第に取り入れて効果が出るものではありません。企業によって抱える課題と最適な改善策が異なるため、あらかじめ業務効率化の目的や基準を明確にしておくことが重要です。業務内容や体制、組織にフィットした改善策を講じてこそ、業務効率化を実現できます。ここでは、Teachme Bizが厳選した業務効率化を実現するためのアイデア10選を取り上げます。

業務をなくす

ムダな業務を削減することは効率化の最善の方法です。最初に「業務プロセスや体制を変更する」という視点ではなく、業務そのものを削減できないか検討してみましょう。たとえば、会議に不必要な資料を作ってしまっている場合、その作業時間自体を削減することが業務効率化につながります。

必要性が低い資料作成に時間をかけるよりも、より優先度の高い業務に担当者を割り当てたほうが効率的です。「この資料は本当に必要なのだろうか」「この業務がどのような役割を果たしているのか」などと現状を振り返り、業務上のムダがないか確認してみてください。

業務の優先順位を決める

優先順位の決定は、業務効率化を図る上で重要なポイントです。たとえば、作業に時間がかかる業務とそうでない業務がある場合は、まずは前者の改善に取り組みます。すぐに終わるからといって時間のかからない業務を優先すると、本当に改善が必要な業務まで手が回らず、効率化が一向に進まない可能性があります。

優先順位を決める際、まずはスケジュール表などを確認しながら、時間ごとに取り組む作業を決めてみましょう。「何時に始めて、何時までに〇〇の作業を完了する」と細かくスケジュール設定するのがポイントです。何時までに終了すればスケジュール通りに進められるか逆算していくことで、効率化すべき業務が見えてきます。

自動化する

単調にもかかわらず仕事量が多い業務や毎日同じ作業が必要な業務は、効率化を実現しやすい部分です。マクロやツールを活用して単調な繰り返し作業できるようにすることで、ボタンひとつで完了できるようになり、効率が格段に向上します。業務にWordやExcel、メールを使用している場合は、一部作業を自動化できないか確認してみましょう。

また、作業の自動化は、特定の担当者しかデータの整理方法や共有の仕方を理解していない「属人化」の解消につながるメリットもあります。ツールによって誰でも簡単に作業できる環境を整えれば、属人化の解消と業務効率化のいずれも実現可能です。

業務マニュアルを作成する

マニュアルの作成も業務効率化に役立ちます。業務の手順やルールをまとめた「業務マニュアル」や、システムの操作方法を説明する「操作マニュアル」、トラブル発生時の対応方法を記載した「危機管理マニュアル」などを作成しておけば、業務効率化や品質の均一化を実現できます。

マニュアル作成は、業務の手順を淡々と説明するのではなく、読み手が理解しやすくまとめるのがポイントです。専門用語ばかりでは直感的に理解しづらいため、必要に応じて図や写真、表を用いると読みやすいマニュアルになります。マニュアルは、新入社員の入社や新しいシステム・機材の導入タイミングにあわせて作成するのが一般的です。必要になってから作成したのでは間に合わないため、早めに準備しておきましょう。

【業務マニュアルを作成するなら】プロのノウハウ満載の『マニュアル作成の教科書』をダウンロード

業務フローチャートを作成しておく

マニュアルとあわせて、フローチャートも作成しておくと効率化につながります。業務の手順やルールを記載するマニュアルに対して、フローチャートには「1日を通してどのような業務があるのか」「どのような流れで進めていくのか」を説明する役割があります。

業務の流れが分かっていても、具体的な手順を理解できていなければ従業員は効率的に作業をこなせません。反対に具体的な手順が分かっていても、全体の流れを把握していなければ、従業員が担当する作業の重要性や効率化する意図を理解できない可能性があります。マニュアルとフローチャートはお互いを補完するような関係性にあるため、どちらか片方ではなく、両方とも作成しておきましょう。

データベースを活用する

データベースとは、会社で使われてきたデータを蓄積・整理・管理するためのシステムです。顧客情報や商品の在庫情報、売上データなどのさまざまなデータを一元管理することで、必要な情報を必要なときに効率的に活用できるメリットがあります。

たとえば、過去に起こった事例やよくある質問の情報をまとめておけば、顧客対応が標準化できます。顧客対応にあたる担当者の負担を減らすために「よくある質問と回答」をホームページ上に設置するのも、業務効率化につながる効果的な手段です。

業務を複数回に分ける

業務が集中的に発生した際、作業を分割して対応する「さみだれ対応」も効率化に効果的です。担当者にかかる負担とヒューマンエラーのリスクを減らせるメリットがあります。

さみだれ対応を活用しやすい場面は「資料作成」です。たとえば、50の資料が必要な場合、すべてまとめて作成するのではなく、1回に作成する資料を10ずつ分割して対応します。資料作成者の負担を軽減すると同時に、チェック作業を担当する人の負担も軽減できます。さみだれ対応のコツは、渡す側がどの程度の量であれば問題なく処理できるのかを事前に把握しておくことです。

業務の担当を変える

各従業員には得手不得手があるため、担当者を変更してみるのも効率化に寄与します。たとえば、英語が得意な従業員が総務部門に配置されている場合、海外部門に変更すると、強みを活かして業務効率が上がる可能性があります。コミュニケーション能力が高い人なら営業、製品事情に詳しい人ならマーケティングなど、得意分野を踏まえて適切に配置するのがポイントです。

配置変更の際は、まず人事担当者などが中心となって話し合いの場を設け、現状を把握します。その後、部署の責任者や従業員本人とも相談しながら、適正な部門・ポジションに配置されるよう調整する流れが一般的です。

業務を「誰にでもできる」形にする方法を解説!お役立ち資料をダウンロード

作業のスピードアップ

作業スピードが上がれば自ずと効率も上がります。それゆえに、従業員一人ひとりの作業スピードを向上させることが、業務効率化に効果的です。

作業を早くこなすには慣れはもちろん、自主的なスキルアップを従業員に促すことも大切です。たとえば、「パソコンを使う作業でタイピングのスピードを上げる」「英語の資料を扱うために語学力を高める」などの改善策に取り組むと、業務効率化を実現しやすくなります。

色々なアイデアを組み合わせる

これまで紹介したアイデアは、いずれかひとつを選択するのではなく複数組み合わせることで業務効率化につなげやすくなります。たとえば、「マニュアル作成」と「フローチャートの作成」を同時に行えば、業務の手順やルールについて従業員に周知しながら、全体の流れへの理解も深められます。その結果、従業員一人ひとりの作業スピードの向上が期待できます。

ただし、業務効率化を急ぐあまり、過度にアイデアを取り入れすぎないよう注意しましょう。上記に紹介した9つのアイデアを必要以上に盛り込んでしまうと現場が混乱し、かえって効率が悪化するリスクがあります。組み合わせの相性も見極めつつ、自社に対応可能な範囲で少しずつ改善を進めていきましょう。

業務効率化の遂行・アイデア出しに役立つフレームワーク

フレームワークは、現状の課題を整理し、改善に向けた施策を円滑に進めるための考え方の枠組みです。業務効率化に行き詰まっているときや、アイデア出しに困っているときは以下のフレームワークを活用してみてください。

ECRS(イクルス)

ECRS(イクルス)は、「Eliminate(排除)」「Combine(結合)」「Rearrange(交換)」「Simplify(簡素化)」それぞれの頭文字をとった名称のフレームワークです。4つの視点から業務効率化を進めていきます。

- Eliminate(排除)

- Combine(結合)

- Rearrange(交換)

- Simplify(簡素化)

不必要な業務や工程の見直し

例)形骸化している会議の廃止

複数の部署にまたがる業務や重なりのある業務をひとつにまとめ、同時に行えないか検討

例)連携が必要な部署の会議を同時に開催し、伝達時間を削減する

既存業務と工程を変更し、より効率的になる方法を模索

例)業務の担当部署を変更

複雑な業務や工程を一部省略、簡素化できないか検討

例)工程の一部をIT化、RPA化

【こちらもおすすめ】ECRS(イクルス)を活用する際のポイントや事例はこちら

PDCAサイクル

PDCAサイクルは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(確認)」「Action(改善)」それぞれの頭文字をとった名称のフレームワークです。計画から改善までをひとつのサイクルと捉え、サイクルを繰り返しながら段階的に業務効率化を進めていきます。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価)

- Action(改善)

目標達成に向けた実現性の高い計画を立てる

例)残業を〇〇時間減らすため、一部のムダな業務を削減

計画の実行と記録

例)〇月〇日は〇〇時間の残業が発生

記録をもとに、施策の効果や目標達成状況を確認する

例)目標達成には、あと〇〇時間の残業削減が必要

悪い点は改善、良い点は継続できるように計画を見直す

例)勤務時間あたりの業務量が減っていないため、ムダの削減と効率化をより促進

ロジックツリー(決定木分析)

ロジックツリーは、その名のとおり木の構造をしたフレームワークです。あるキーワードから派生するキーワードを広げていくことで、問題の原因を多角的に掘り下げることができます。例を挙げると、ひとつの課題(例:残業が多い)を取り上げて、それが起きる原因(例:業務が多い、人手不足など)をいくつか書き出します。さらにその原因を引き起こしている事象は何なのかを深掘りしていくことで、幹から枝へと課題の根本的な原因を分析できる点がロジックツリーの特徴です。

BPMN(ビジネス・プロセス・モデリング表記)

BPMNは業務プロセスを可視化し、課題を発見するためのフレームワークです。図や矢印を使ってフローチャートのように整理することで、業務の流れや担当者などの全体像を可視化して改善点を見つけやすくします。

KPT

KPTは、「Keep(継続)」「Problem(問題)」「Try(トライ)」それぞれの頭文字をとった名称のフレームワークです。3つの視点から過去の活動を振り返り、業務効率化の方針を明確にしていきます。

- Keep(継続)

- Problem(問題)

- Try(トライ)

現状うまく機能しており、今後も継続していきたい施策

例)一部業務を自動化したことで作業時間を削減できた

実行したものの、問題があるために改善が必要な施策

例)操作が複雑になり、ミスが多発している

KeepやProblemを踏まえ、今後新たに実行したい施策

例)操作ミスを減らすため、分かりやすい作業マニュアルを作成

バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、各工程でどのような付加価値が生まれているのかを分析するフレームワークです。開発や生産、マーケティング、アフターサービスなどを主活動、それに伴う調達や技術、人事などの管理を支援活動に分類して、コストや強みなどを分析します。バリューチェーン分析によって、競合他社と比較して優位性があるポイントなどが把握できるのがメリットです。

MECE(ミーシー)

MECE(ミーシー)は、日本語で「漏れなく、ダブりなく」と表現されるフレームワークです。重複や抜け漏れなく課題を整理・分類することで、原因を明確にしやすくなるメリットがあります。

MECEの考え方を業務効率化に活用するには、対象の業務を細分化し、その上で「複数の従業員が重複して行っているムダな作業」や「作業の抜け漏れにより非効率になっている部分」を洗い出します。このように課題を整理することで、事業や業務の全体像を見失うことなく、効率的な改善が可能です。

マンダラート

マンダラートは、アイデア出しや情報整理に役立つフレームワークです。仏教の曼荼羅(マンダラ)を模した図形を用いるため、マンダラート(マンダラチャート)と呼ばれています。基本的な使い方としては、3×3の9マスにテーマ(目標や課題)を書き込み、関連する要素やアイデアを放射状に書き出していきます。全81マスを使って思考を整理するため、可能な限り多くのアイデアを出したい場合に有効です。また、目標達成に向けた行動整理や必要項目の確認にも役立ちます。

4象限マトリクス

4象限マトリクスとは、業務の優先度を判断する際に活用できるフレームワークです。2つの異なる評価軸を用いて4つの象限(領域)に分類し、決められた時間の中で効率的に複数のタスクをこなすための優先順位を付けていきます。

4象限マトリクスでは、2軸を「重要性」と「緊急性」、各タスクを「緊急かつ重要」「緊急ではないが重要」「緊急だが重要ではない」「緊急でも重要でもない」の4つの領域に分類する方法が一般的です。また、目的にあわせて縦軸に「要素」、横軸に「流れ」を設定すれば、優先順位が整理しやすくなります。

5W2H

5W2Hは、時間や場所などの7つの要素に沿って思考を整理するフレームワークです。5W2Hに沿ってタスク管理をすることで、漏れなく効果的に業務を改善できます。業務効率化はもちろんのこと、計画の段取りや資料作成にも活用できる手法です。

- When(いつ):時間、時期、工期、納期

- Where(どこで):作業場所、実施場所、待ち合わせ場所

- Who(誰が):実施体制、役割分担

- What(何を):作業内容、依頼内容

- Why(なぜ):目的、背景、経緯

- How(どうする):方法、手段

- How Much / How Many(いくら、いくつ):コスト、予算

業務効率化を進める上で重要なポイント

業務効率化は、作業のスピードアップだけにこだわるのではなく、品質や現場への影響を考慮しながら取り組むことが大切です。ここでは、業務効率化を効果的に進めるために押さえておくべき4つのポイントを紹介します。

QCDを考える

効率化を進める際は、「品質(Quality)」「コスト(Cost)」「納期(Delivery)」の3要素をバランスよく管理することが重要です。スピードだけを重視すると品質が落ちたり、コスト削減を優先すると納期に影響が出たりする可能性があります。3要素は互いにトレードオフの関係になっているため、優先順位を意識しながら、各要素を向上させる施策を行いましょう。

-

Quality(品質)> Cost(費用)> Delivery(納期)

QCDの基本的な知識や重要性については以下の記事で詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

▶QCDとは?開発に欠かせないQCDについて基礎からわかりやすく解説

目的を明確にする

業務効率化における「達成したいこと・目指す姿」という目的を明確にすることも重要なポイントです。経費削減を目的にした業務効率化と、働く環境を整備するための業務効率化では、改善策の優先順位が変わります。「業務効率化を行う」という抽象的な目的ではなく、具体的な目的を設定し、達成に向けて必要な取り組みを計画しましょう。目的が明確であれば、従業員から業務効率化への理解や協力を得やすくなります。

現場の意見を聞く

現場の状況を把握しないまま業務効率化を進めてしまっては、思うような効果を得られない可能性が高まります。管理職や上層部が施策を主導する場合も、実際に業務を行う現場の意見を尊重するようにしましょう。作業のスピードを上げたいからといって、これまで1週間かかっていた業務を3日で済ませるように指示しても、現場はすぐに対応できません。必要以上に時間がかかる業務には何かしらの理由があるため、現場の意見を聞きながら「本当に改善が必要なのか」「どうすれば効率化できるのか」を考えていくことが大切です。

長期的な目線で計画する

その場しのぎの業務効率化では、同じ課題に再び直面したり、かえって非効率になったりするリスクがあります。業務効率化は一時的な施策ではなく、継続的な改善を実現してこそ成功と評価できます。短期的な成果だけでなく、どのように効率化を定着させるかを考えながら長期的な目線で計画を立てましょう。

\プロが教える/

マニュアル作成の教科書!

Teachme Bizの

詳しい機能を見る

Teachme Bizは画像・動画・テキストを駆使したマニュアルを作成することで、より分かりやすく、より業務効率化を図ることを可能にしたクラウド型マニュアルサービスです。基本のマニュアル作成機能や閲覧機能に加え、タスク配信機能やトレーニング機能によって上司が部下の業務実施状況を把握したり、新人教育をサポートしたりすることができます。

- 効率が悪くなることもあるため効率化に固執しない

- 業務のムダの洗い出しには普段の業務を時間ごとに書き出すのが有効

- マニュアルには働く心得やルールも記されている

業務効率化の実現に役立つツール

業務効率化に向けた取り組みを進めていく際、より実効性を高めるのが各種ツールの導入です。「データ共有や連絡をスムーズにしたい」「一部作業を自動化したい」などの悩みを抱えている場合はぜひ活用してみてください。

ツールを活用する際は、導入自体が目的にならないよう注意が必要です。用途・機能が異なるさまざまなツールがあるため、現状の課題や業務効率化の目的を明確にした上で、自社のニーズや組織内のITスキルと相性が良いものを選びましょう。

オンラインストレージサービス

オンラインストレージサービスでは、複数の従業員間でスムーズにデータの共有・同期が可能となります。無料でも利用できる代表的なサービスに「Google Drive」や「Dropbox」があります。自社のサーバーやシステムを必要とせず、パソコンやスマートフォンといったインターネット接続が可能なデバイスさえあれば気軽に利用できます。試しに利用してみたい場合は無料版、容量の大きなデータや機密性の高いデータを扱う場合は有料版の導入がおすすめです。

タスク・プロジェクト管理サービス

チーム単位でのタスクやプロジェクトの可視化や管理に役立ちます。「Backlog」や「Trello」が代表的です。タスク管理やカレンダー、チャット機能などが搭載されているため、進捗状況をチーム間で共有しながら作業を進められます。

タスク管理を個人に任せていると、抜け漏れが発生したり、作業中・完了済のタスクが混在して自分のすべきことを把握できなくなったりする可能性があります。タスク・プロジェクト管理サービスを導入することでスケジュールの遅れやタスクの漏れにも気づきやすくなり、業務の優先順位付けや担当者の変更・追加等の管理に役立ちます。

RPA

RPAは「Robotic Process Automation」の頭文字から成る名称で、単純作業や定型業務をロボットによって自動化できる「ソフトウェアロボット」のことです。複雑な推論が必要な業務に適したAIに対し、判断を伴わない単純作業の自動化に長けているのがRPAの特徴です。膨大なデータを扱うような業務をRPAによって自動化すれば、作業時間の大幅な削減につながります。

コミュニケーション/チャットツール

コミュニケーション/チャットツールは、メールや電話に比べてリアルタイム性が高く、手軽にやり取りできる点が魅力です。報告や確認のスピードアップにより、業務効率化を期待できます。「Slack」や「Chatwork」が代表的なサービスです。複数人でのコミュニケーションにも適しているため、個人間の連絡はもちろん、プロジェクトごとにグループチャットを作成するなど、用途に応じた使い分けが可能です。

また、近年は「Zoom」「Google Meet」「Teams」などのオンライン会議ツールも、ビジネスシーンで広く活用されています。遠隔地から同じ会議に参加できるため、研修や打ち合わせにかかる費用や移動時間を削減できるメリットがあります。

クラウド型マニュアルサービス

クラウド型マニュアルサービスは、効率的なマニュアルの作成や修正、閲覧に役立ちます。本来、マニュアル作成には構成や含める画像データを考えたり、見やすいデザインに調整したりと膨大な時間と手間がかかりますが、クラウド型マニュアルサービスには便利なテンプレートが用意されています。誰でも理解しやすいマニュアルをテンプレートに沿って簡単に作れるため、作成時間と担当者の業務負担を大幅に削減できます。

業務効率化に成功した事例

業務効率化を実現したいものの、具体的にどのような施策を講じていくべきなのか迷ってしまう担当者は多いのではないでしょうか。そこで、業務効率化に成功した企業の事例を2つ紹介します。業務効率化の目的や、取り組みの内容を計画する際の参考にしてみてください。

マニュアルによる標準化で生産性を向上

幅広い商品を総合的に扱うスーパーセンターや、食品に特化したスーパーマーケットの運営を主力事業とする株式会社ベイシア様。生産性向上を目的に店舗オペレーションの再構築を決めた際、マニュアル整備のためにクラウド型マニュアルサービスを導入しました。マニュアルのペーパーレス化により、年間数百万円のコストを削減。また、従来は1件あたり1時間以上要していたマニュアル作成業務が、10分以内に完了できるようになりました。さらに、作業の標準化とノウハウの共有が簡単になった結果、生産性の大幅な向上を実現しました。

マニュアルによる業務効率化で残業を削減

オフィス用品の販売やオフィス業務のサポート事業を営む株式会社山崎文栄堂様。WordやExcelで作成したマニュアルが点在しており、うまく活用されていないことが課題でした。そこで、クラウド型マニュアルサービスを導入。場所や時間にとらわれず、誰でもマニュアルを簡単に閲覧できるようになりました。加えて、コミュニケーションロスや雑務が大幅に減少し、残業時間を前年度比で11時間削減することに成功しました。

▶Teachme Bizで働き方を大改革!残業を前年度比11時間/月削減

まとめ

業務効率化は一度取り組めば完了するものではなく、経営ビジョンや事業内容、そして現場の状況や環境の変化に応じて常に改善を重ねていく姿勢が求められます。本記事で紹介した進め方やアイデア、フレームワークは、継続的な効率化を維持するための有効な手段です。業務効率化により時間やコストを削減できるだけでなく、従業員の働きやすさや組織全体の生産性向上にもつながります。自社に合った方法を取り入れながら継続的に見直し、より良い業務体制の構築を目指しましょう。

Teachme Bizの

詳しい機能を見る

Teachme Bizの資料を

ダウンロードする