問い合わせ対応を効率化する方法|実践的な5つの施策を紹介

問い合わせ対応の現場では、人手不足や担当者ごとの対応品質のばらつきなど、さまざまな課題が見られます。限られたリソースの中でも高品質な対応を維持するのに効果的なのが、「問い合わせ対応の効率化」です。問い合わせ対応の効率化には一定の手間やコストがかかりますが、生産性の向上や顧客満足度の改善が期待できます。

本記事では、問い合わせ対応の効率化について詳しく解説します。現場で直面しやすい課題やすぐに実践できる5つの施策、注意すべきポイント、よくある失敗例にも触れていきますので、ぜひ参考にしてください。

▼お役立ち資料

お問い合わせ件数を50%削減したマニュアルの秘密

目次

問い合わせ対応における5つの課題

問い合わせ対応の効率化を進めるには、まず現場で直面している課題を正しく把握することが重要です。多くの現場で共通して見られる5つの課題を紹介します。

それぞれの課題を理解することで、効率化に向けた具体的な改善策をみつけやすくなるでしょう。

ひとつの対応に時間がかかりすぎる

問い合わせ対応における課題のひとつに、対応に時間がかかりすぎることがあげられます。

時間がかかる主な原因は、必要な情報が分散していることです。顧客情報や過去の対応履歴、マニュアルなどをあちこちから探さなければならず、回答を作るだけで多くの時間がかかってしまいます。

さらに、過去の対応履歴やよくある質問集が整備されていないケースもあります。定型的な問い合わせでも毎回回答を考えなおす必要があり、さらに時間がかかるでしょう。

対応時間を減らすには、情報を一元管理できるシステムの導入や、回答テンプレートを作成すると効果的です。担当者の負担を減らし、迅速かつ安定した対応が期待できます。

問い合わせ数が多く対応がおいつかない

とくに、新商品発売時やアップデート直後、システム障害発生時などは問い合わせが増加します。すべての問い合わせに同時に対応するのは難しく、顧客を放置してしまうケースも増えるでしょう。その結果、顧客満足度の低下や収益機会の損失につながります。

効率的に問い合わせ対応を行うには、まずホームページなどにFAQを掲載して、顧客が自分で疑問を解決できる仕組みを整えることが有効です。さらに、チャットボットや電話自動応答システムを活用すれば、よくある問い合わせの多くを自動で処理できます。

これにより、現場の負担を軽減し、安定した問い合わせ対応を実現できます。

担当者によって対応にばらつきがある

担当者ごとに知識や経験が異なるため、どうしても回答内容や話し方、対応の速さに差が出てしまいます。さらに、参照すべき情報や判断基準が統一されていないケースもあります。正しい対応方法がわからず、担当者は自己流で対応せざるを得ません。

対応のばらつきを減らすには、対応マニュアルを作成しましょう。対応方法や確認ポイント、参考リンクなどをまとめ、いつでも確認できるようにしておきます。これにより、誰が対応しても同じ回答ができるでしょう。

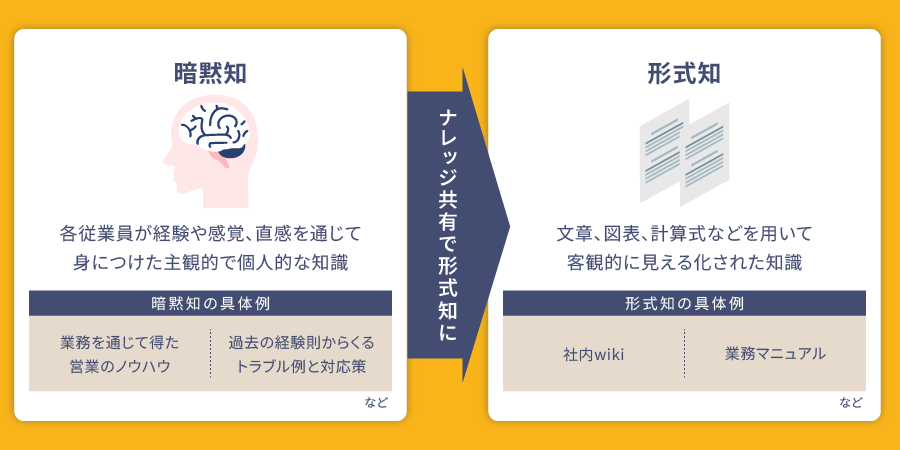

対応の属人化が進んでしまう

複雑な製品仕様や特殊な顧客対応、イレギュラーな処理手順などが、一部のベテラン社員のみに蓄積されてしまうケースは少なくありません。

特定の担当者にしか対応できない仕事が増えると、その人が休んだり退職したりしたときに業務が止まってしまいます。加えて、新人の成長が遅れたり、過去の対応ノウハウが失われたりするおそれもあります。

対応の属人化を防ぐには、知識やノウハウをチーム全体で共有し、誰でも確認できる環境を整えることが重要です。分野ごとに責任者を決めて情報を整理したり、対応内容をチームで共有するシステムを活用しましょう。

対応の抜け漏れ・重複が発生する

複数の窓口(メール、電話、チャット、SNSなど)で問い合わせを受け付けていると、情報の管理が複雑になります。その結果、同じ顧客からの問い合わせに複数の担当者が対応したり、逆に誰も対応しないまま放置されたりするケースがあるのです。

対応の抜け漏れや重複を防ぐには、すべての問い合わせを一元管理できるシステムを導入すると効果的です。さらに、自動重複検知機能を活用すれば、よりスムーズで正確な対応がしやすくなるでしょう。

問い合わせ対応を効率化する5つの方法

現場の課題を解消し、問い合わせ対応をスムーズに進めるための5つの効率化方法を紹介します。

現場の課題にあわせて適切なものを取り入れ、対応スピードの向上や対応品質アップを目指しましょう。

マニュアルやテンプレートを整備する

問い合わせ対応を効率化するには、まずマニュアルやテンプレートを整備しましょう。対応にかかる時間を短縮でき、担当者ごとの回答のばらつきも減らせます。

マニュアルやテンプレートを作る際は、問い合わせの内容や背景、想定される原因、対応手順など、対応に必要な情報をまとめましょう。必要に応じて補足情報や参考リンクも添えておくと便利です。また、最終更新日を記載しておけば、情報が最新かどうかをひと目で確認できます。

さらに、頻出する問い合わせをまとめておくのもおすすめです。たとえば、「操作や手続きの案内」「仕様変更や更新のお知らせ」「技術的な質問」「トラブルやお詫び対応」など、ジャンルごとに整理するとわかりやすいでしょう。

マニュアルを活用し、問い合わせ対応を効率化する方法はこちらの記事でも詳しく紹介しています。

関連記事:【事例あり】カスタマーサポート業務(問い合わせ対応)を効率化する方法

FAQ・AIチャットボットを導入する

ホームページなどにFAQを設置しておくと、簡単な疑問は顧客が自力で解決できるようになります。営業時間外でも対応できるのも大きなメリットです。

最近では、AIチャットボットを使った対応も増えています。AIは顧客の質問内容を理解し、適切な回答を自動で作成できるため、単純な質問だけでなく、やや複雑な問い合わせにも対応できる場合があります。

導入する際は、まず一部のカテゴリで試験的に運用するのがおすすめです。自己解決率やチャットボットから人への切り替え率を確認しながら、少しずつ全体に広げていきましょう。

問い合わせを一元管理する

メール、電話、チャット、SNSなどさまざまな場所からくる問い合わせをまとめることで、重複対応や抜け漏れを防ぎ、対応時間を減らせるでしょう。

システムやツールを選ぶときは、自社にあった機能があるかどうかを確認しましょう。すべての種類の問い合わせに対応できるか、重複を自動で検知・統合できるか、ほかのシステムとの連携、検索や履歴の見やすさ、期限やアラートの設定などを確認しておくと安心です。

問い合わせを自動振り分けする

自動振り分け機能を使うと、受信した問い合わせの内容や顧客情報、過去の対応履歴、入力されたカテゴリなどをもとに、優先度や担当チームが自動で決まります。手作業で振り分けた際の対応の遅れやミスを減らし、効率よく業務を進められるでしょう。

振り分けルールは、過去の問い合わせデータを分析して作成するのがポイントです。運用中も対応状況を随時確認し、必要に応じてルールを改善していくことで、安定した対応が可能になります。

効率化ツールやシステムを導入する

問い合わせ対応の効率化を実現するには、さまざまな機能を統合した効率化ツールやシステムの導入がおすすめです。

これまで紹介してきたマニュアル整備やFAQ、一元管理、自動振り分けは、それぞれ単独でも効果があります。しかし、これらをひとつのシステム・ツールで統合的に運用することで、より大きな効果を得られるでしょう。

システムを選ぶ際は、自社に必要な機能が揃っているか、他のツールと連携できるか、使いやすさ、セキュリティ、導入サポート、コスト面などをしっかり確認しましょう。導入後は一部で試験的に運用して効果を確認し、その後段階的に全体に広げることで、スムーズに現場に定着します。

問い合わせ対応の効率化には、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」がおすすめです。文字や画像をテンプレートに配置するだけで、簡単にマニュアルを作成できます。共有機能や運用機能が充実しているのも魅力です。詳しくは、以下から概要資料をダウンロードしてご覧ください。

問い合わせ対応を効率化による5つのメリット

ここでは、問い合わせ対応を効率化することで得られる5つのメリットを紹介します。

問い合わせ対応の効率化を進めることで、担当者の作業負担が減るだけでなく、安定して業務を進められる環境が整うでしょう。

顧客満足度を向上できる

顧客がとくに重視するのは「すぐにつながること」と「一度で問題が解決すること」です。対応のスピードをあげ、すぐに解決できる仕組みを整えることで、顧客のストレスを大幅に減らせるでしょう。さらに、FAQやAIチャットボットを活用すれば、営業時間外でも問題を解決できるため、満足度向上につながります。

従業員の負担が減る

効率化によって業務の流れがスムーズになれば、特定の担当者に負荷が集中しにくくなります。個人はもちろん、チーム全体の残業時間が減り、日々の業務ストレスも軽減されるでしょう。その結果、離職率の低下やチームの定着率向上が期待できます。

運用コストを削減できる

一度の対応時間を短縮したり、問い合わせを自動処理したりすることで、担当者がより多くの件数をこなせるようになります。その結果、追加の人員や外臨時スタッフが不要になり、人件費を削減できるでしょう。さらに、業務の流れがスムーズになることで残業も減少し、残業費もかからなくなります。

生産性向上につながる

問い合わせ対応を効率化すると、チーム全体の生産性向上につながります。

効率化によって、回答の作成や情報の検索にかかる時間を減らせば、その分、より難しい対応や問題解決に集中できます。その結果、チーム全体のパフォーマンスが高まり、生産性の向上が実現できるのです。

競合他社との差別化ができる

効率化を進めていくと、問い合わせに対する迅速な回答や、顧客一人ひとりにあわせた丁寧な対応が可能になります。現代の顧客は購入後のサポートも重視するため、迅速かつきめ細やかな対応が、他社との明確な差別化につながるのです。

結果として、顧客の満足度やリピート率の向上はもちろん、口コミや評判を通じて新規顧客獲得も期待できるでしょう。

問い合わせ対応効率化に取り組む際の3つの注意点

ここでは、問い合わせ対応の効率化を進める際に押さえておきたい注意点を3つ紹介します。

闇雲に進めると、かえって余計なコストや手間が発生するおそれがあるため、しっかり理解して取り組みましょう。

導入や学習にコストと時間がかかる

問い合わせ対応を効率化するには、費用だけでなく、時間や人手といったリソースもかかります。計画なく進めてしまうと、予算オーバーやスケジュール遅れといった思わぬ事態を招きかねません。

まずは一部の業務でテスト運用を行い、少しずつ会社全体に広げていくことで、混乱を避けながら効率化を進められます。

運用ルールやフローを整備する必要がある

問い合わせ対応を効率化するために何かを導入・変更した際には、運用ルールやフローをしっかりと整備する必要があります。

どれほどすばらしい改善策を取り入れても、明確な運用ルールが決まっていなければ現場が混乱してしまいます。トラブルを防ぐためにも、まず必要なルールやフローを明文化し、チーム全体で共有しましょう。

セキュリティやコンプライアンスへの配慮が必要になる

顧客からの問い合わせには個人情報が含まれることが多く、漏えいや不適切な利用があれば、信頼の失墜や法的リスクにつながるおそれもあります。効率化のためにシステムやツールを導入する際は、セキュリティ機能などを十分に確認し、法務や情報セキュリティ部門と連携し安全な運用体制を整えましょう。

問い合わせ対応効率化のよくある失敗例と対策

ここでは、問い合わせ対応の効率化を進める際に陥りやすい5つの失敗例と、具体的な対策について紹介します。

失敗の背景を理解し、原因にあわせた対策を取ることで、効率化を着実に進められます。

ツールだけ導入して運用が進まない

ツールはたしかに便利ですが、導入しただけで業務が自動的に改善されるわけではありません。運用ルールやフローが整っていないと、現場はツールを十分に活用できず、結果的に従来の方法に戻ってしまうことがあります。

ツール導入を成功させるには、運用体制を明確にすることが重要です。まず運用責任者を任命し、ツールに関する社内の問い合わせ窓口をはっきりさせましょう。次に、ルールやフローなどをまとめた運用マニュアルを作成し、全担当者に共有します。そして、定期的に利用状況や困りごとをチームで確認し、運用体制をアップデートしていくことが重要です。

FAQやナレッジが更新されず現状に合わなくなる

製品やサービスは、仕様変更や新機能追加、料金プランの改定などが頻繁に発生します。FAQやナレッジが古いままだと、顧客が間違った情報を見てしまいますし、担当者も誤った回答をしてしまいます。その結果、かえって対応の手間が増えるおそれがあるのです。

これを防ぐには、更新の責任者とルールを決めることが重要です。カテゴリごとに担当者を決め、定期的に情報の見直し、不要な情報を整理しましょう。FAQやナレッジを常に最新の状態に保ち、スムーズに問い合わせに対応できるようにします。

ルールを画一化しすぎて複雑な問い合わせに対応できない

たしかに、定型的な問い合わせにはルールに沿った対応で効率よく対応可能です。しかし、クレーム対応や技術的に複雑な問題、顧客の個別事情に関わるケースでは、ルール通りの対応では不十分なこともあります。機械的な回答になってしまい、顧客の状況や気持ちを汲み取れず不満を生むこともあるでしょう。

ルールやテンプレートはあくまで基本とし、担当者が状況に応じて自由に対応できる余地を残すことが大切です。具体的には、対応内容を変更する基準をあらかじめ設定し、対応が難しい場合は責任者に相談するなど、担当者が困らない仕組みを整えておきましょう。

効果の指標がなく改善につながらない

指標を決めていないと、施策が本当に効果をあげているか判断できず、改善も進められません。現場の担当者にとっても、対応が効率化している実感がなく無駄に感じてしまい、施策が形だけで終わってしまうおそれもあります。

効果をはっきりさせるためにも、施策導入前に指標をきちんと決めておくことが重要です。たとえば、導入前の対応平均時間や一次解決率、顧客満足度などを記録しておき、導入後の数値と比較します。加えて、週ごとや月ごとに定期的に数値を確認すれば、効率化の成果をリアルタイムで把握でき、改善すべきポイントや課題もすぐにみつけられるでしょう。

現場への周知や教育が足りず定着しない

人は変化を避ける傾向があり、現場では「今のやり方で十分」「新しいことを覚えるのは面倒」と感じる人も少なくありません。新しいツールやルールを導入しても、結局従来の方法に戻ってしまうケースは多いです。

こうした事態を防ぐには、「なぜ変更が必要なのか」「どのようなメリットがあるのか」「具体的にどう操作するのか」を丁寧に説明することが重要です。

具体的には、担当者向けの説明会を開き、目的や効果を共有したうえで、実際のツールをテスト操作してもらうと、抵抗感を減らせます。さらに、マニュアルは簡潔でわかりやすくまとめ、すぐに確認できる状態にしておくと、安心して活用してもらえるでしょう。

▼お役立ち資料

お問い合わせ件数を50%削減したマニュアルの秘密

まとめ

問い合わせ対応の効率化は、対応の遅れや対応品質のばらつき、繁忙期の残業増加などの課題解決につながります。

具体的な効率化方法としては、マニュアルやテンプレートの整備やシステム・ツールの導入などがおすすめです。これらを適切に運用すれば、従業員の負担軽減や顧客満足度の向上が期待できます。

ただし、問い合わせ対応の効率化には一定の時間とコストが必要です。加えて、運用ルールの整備やセキュリティ対策、現場への周知・教育、効果を測るための指標の設定も欠かせません。

これらのポイントを踏まえながら効率化に取り組み、理想的な問い合わせ対応ができるようにしましょう。

問い合わせ対応の効率化には、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」がおすすめです。直感的な操作で慣れていない人でも簡単に扱えます。マルチデバイス対応で、時間や場所を問わずに使用できるのも嬉しいポイントです。さらに詳しい情報は、以下から概要資料をダウンロードしてご確認ください。

Teachme Bizでは無料トライアルもご利用いただけます。トライアル後はそのまま本番環境へ引き継ぐことも可能です。ぜひ使用感を実際にご体験ください。

Teachme Bizを問い合わせ対応に活用し、業務負担軽減を実現した企業の導入事例も紹介しています。システム導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

迅速なマニュアル作成でERPのリプレースを支援 システム担当者への問い合わせは大幅に減少 【フェイラージャパン株式会社】