ヒヤリハットとは? 業種別の事例や報告書の書き方まで解説

ヒヤリハットは、製造業や医療・介護、建設業など、あらゆる業種で発生する可能性があります。小さな見落としや不注意が、大きな事故につながるリスクをはらんでいるため、企業には早期の発見と予防に向けた取り組みが求められます。

本記事では、ヒヤリハットの定義やインシデント・アクシデントとの違いをはじめ、代表的な事例とその対策を業種別に紹介します。ヒヤリハット発生時に必要となる報告書の書き方や、再発を防止するための分析・改善のポイント、現場に報告する文化を根付かせる工夫についても詳しく理解できる内容です。

目次

ヒヤリハットとは

「ヒヤリとした」「ハッとする」といった瞬間的な驚きや緊張を覚えるような出来事のことを指すヒヤリハット。これらは実際に重大な事故や災害には至らなかったものの、一歩間違えれば人命にかかわるような事故につながっていた可能性がある事象です。たとえ表面上は問題が発生しなかったとしても、その背景に潜むリスクを見逃してはなりません。

ヒヤリハットの対象は、現場作業に限らず多岐にわたります。例えば、企業活動において個人情報を第三者に教えてしまいそうになったり、誤送信によって漏洩しそうになったりなどといった出来事もヒヤリハットのひとつです。どのような業種や職場においても、ヒヤリハットが発生するリスクは常に存在していると考えてよいでしょう。

「インシデント」や「アクシデント」との違い

ヒヤリハットと同時によく耳にする言葉が「インシデント」と「アクシデント」です。この3つの言葉は一見すると似ているようですが、それぞれの定義が異なります。

ヒヤリハットとインシデントの違い

事故やトラブルが発生してしまう可能性があった出来事、あるいは事故が発生する直前の状況を指すのが「インシデント」です。元々は医療分野などで広く使われていた用語で、最近はIT業界等でも使用されています。

ヒヤリハットとインシデントは”実際に事故やトラブルが発生していない”という点は共通ですが、一般的にはヒヤリハットの方が人為的なミスや誰(人間)かが体験した出来事や気付きを指すことが多いです。これに対してインシデントは機械の故障など人の手以外に引き起こされた事象についても含める場合があります。

ヒヤリハットとアクシデントの違い

アクシデントとは、実際に発生した事故や不慮の出来事のことです。具体的には「現場で作業中にプレス機に手を挟まれて怪我をした」「足場が崩れて作業員が転落した」などの事故が挙げられます。すでに被害が発生しており、企業にとっても従業員にとっても重大な影響を及ぼしてしまいます。

アクシデントが発生してから対応を検討するのではなく、前段階であるヒヤリハットやインシデントの時点で気付き、対策を講じることが重要です。ヒヤリハットやインシデントを見逃さずに記録・共有し、現場での改善につなげることがアクシデントの発生を未然に防ぐことにつながります。

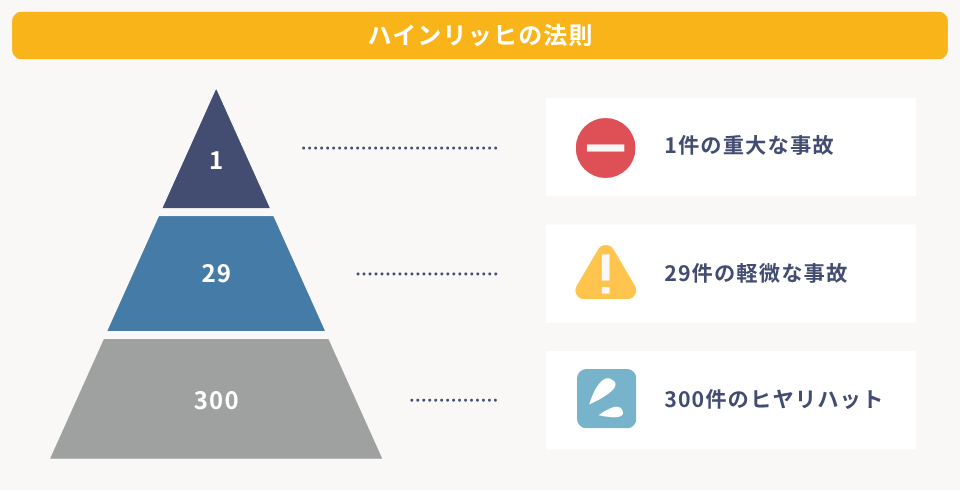

ヒヤリハット対策の重要性を示す「ハインリッヒの法則」

ヒヤリハットへの対策の必要性を語る上で欠かせないのが、ハインリッヒの法則です。これは1931年、アメリカの損害保険会社に勤務していたハーバート・ウィリアム・ハインリッヒ氏が、5,000件に及ぶ労働災害のデータを分析した結果、導き出した経験則であり、現在では労働安全の基本理論として広く知られています。

厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」では、以下のように紹介されています。

「同じ人間が起こした330件の災害のうち、1件は重い災害(死亡や手足の切断等の大事故のみではない。)があったとすると、29回の軽傷(応急手当だけですむかすり傷)、傷害のない事故(傷害や物損の可能性があるもの)を300回起こしている。」

つまり、この法則では1件の重大な事故の背景に29件の軽微な事故と、300件ものヒヤリハット(未然に防げた異常事象)が潜んでいると説いているのです。これは「1:29:300の法則」とも呼ばれ、現場の安全管理において重要視されている考え方です。

この法則から分かるのは、重大な事故は突発的に起こるのではなく、数多くの小さなミスや不注意の積み重ねの先に発生するということです。つまり、日常の中で起こるヒヤリハットを見逃さず、早期に対策を講じることが、最悪の事態を未然に防ぐことにつながります。近年では、ヒヤリハット報告を蓄積・分析することで、職場の潜在的なリスク傾向を把握し、予防的な安全教育や設備改善に役立てる企業も増えています。ヒヤリハットの体験を軽視せず、その一つひとつを安全への気付きとして活かすことが必要です。

ヒヤリハットが起こる主な原因

ヒヤリハットは、あらゆる職場で起きる可能性があります。ではなぜ発生するのでしょうか。主な原因を理解して、労働災害を防止するのに役立てましょう。

焦りや油断などメンタル面

ヒヤリハットは、業務の経験年数とは必ずしも関係ありません。新人でもベテランでも、条件がそろえば発生する可能性があります。時間に間に合わなくなりそうで焦ったり、普段からしている業務だと油断して確認がおざなりになったりすると、ヒヤリハットが起きやすくなるでしょう。

情報共有やコミュニケーション不足

報告・連絡・相談が徹底されていなかったり、指示の聞き漏らしやメンバー間の認識違いがあったりする場合、作業ミスが起こりやすくなります。特に、テレワークが普及したことで、職場内のコミュニケーションが希薄になりがちな点には注意が必要です。

また、従業員への教育や注意喚起が不十分な職場では、ヒヤリハットのリスクがさらに高まります。事故やヒヤリハットを減らすためには、情報を共有しやすく、お互いに声をかけ合える環境づくりが重要です。

5S(職場環境改善)の不徹底

職場環境の乱れも、ヒヤリハットの要因となります。特に「5S」が徹底されていない現場では、不注意による事故リスクが高まると考えられます。

5Sとは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」を指し、ものの定位置を決めたり、不要なものを処分したりすることで、安全で快適な作業環境を保つことが可能です。散らかった道具や汚れた床を放置していると、思わぬ転倒や接触事故の原因になります。ヒヤリハット予防のためには、日頃から5Sも意識し、整った職場環境を維持しましょう。

▼内部リンク

5Sとは?重視すべき理由や実現方法を解説

【業種別】ヒヤリハットの事例とその対策

実際にどのようなヒヤリハットが発生しているのでしょうか。ここでは、業種別(製造業・運送業・介護業・建設業・医療/看護業・接客業)に具体的な事例を紹介するとともに、それらに対する有効な対策を解説します。現場に応じたリスクへの理解を深めましょう。

製造業でのヒヤリハット

製造業の現場では資材や製品、容器など数多くのものがある環境下で大型の機械を動かす場面も多いため、作業員の安全性を意識した作業が必要です。

事例:

製造現場でフォークリフトがシャッター下を通過しようとした際、作業員と接触しそうになるケースがありました。運転者が「周囲に誰もいないだろう」と思い込んで動かしたことが原因です。

対策:

機械を動かす際は、必ず目視で周囲の安全を確認し、通路や出入口付近では一時停止を徹底しましょう。作業員間での声かけや合図のルールを整備したり、動線そのものを見直したりすることも効果的です。

運送業でのヒヤリハット

運送業では、運転中の脇見等による交通事故のほか、作業前後に起きる事故にも気を配る必要があります。

事例:

荷下ろし作業を終えた運転手がトラックをバックさせた際、後方にいた作業者に気付かず、衝突しかけた事例が発生しました。

対策:

出発前に死角を含め上下左右や周囲の安全確認を徹底することが基本です。誘導者がいない場合は、出やすいようにあらかじめバックで駐車しておくなど、少しでもリスクを減らすように行動することが重要です。

介護業でのヒヤリハット

介護現場では、人が人を相手する場面が非常に多く、介護者・被介護者双方が怪我しかねない状況が起こりえます。

事例:

被介護者を車椅子からベッドへ移動させようと持ち上げた瞬間、介護者が腰を痛めてしまう場面がありました。無理な体勢を取ってしまったことが原因です。

対策:

このケースは、介護者の身体への負担はもちろんのこと、一歩間違えれば被介護者が落下してしまう事故にもつながりかねません。移動時は、車椅子とベッドの高さを合わせて、持ち上げ動作を最小限に抑えることが重要です。スライディングシートなどの補助具を使用することで、腰への負担も軽減されます。

建設業でのヒヤリハット

建設現場では、比較的大きな資材が大量に置かれており、それらの運搬時等に大事故につながるリスクが存在します。特に建設業は、現場の種類・規模によっても危険なポイントが異なり、起こりうるヒヤリハットもさまざまです。

事例:

作業員が大きな箱を運搬中、通路に落ちていたパイプにつまずいて転倒しかけたケースがあります。これは資材の整理整頓がなされていないことが原因でした。

対策:

現場の整理整頓を徹底し、資材は定められた場所に保管するよう徹底します。作業前に通路の安全確認を行うことはもちろんのこと、視界が遮られにくい運搬方法を取り入れることもおすすめです。

医療・看護業でのヒヤリハット

医療現場では、さまざまな場面でヒヤリハットがあり、中には怪我や医療事故につながりかねないものもあります。人手が少なく疲れが出やすい夜中や明け方に入院患者を世話する際には、一層の注意が必要です。

事例:

夜勤中、寝たきりの患者を体位変換する際、無理な体勢を取ってしまい、看護師が腰をひねったという事例が報告されました。

対策:

介護現場でのヒヤリハット同様に、まずはベッドの高さを調整し、正しい姿勢で作業を行うことを徹底します。手順に沿った体位変換を実施することで、介助者の負担を減らし、患者の安全も守ることができます。また、一つひとつの作業が慣れや経験に頼ってしまうことのないように随時啓発することも大切です。

接客業でのヒヤリハット

接客業のヒヤリハットは顧客と接しているときに限らず、バックヤードでの作業時などにも潜んでいます。

事例:

バックヤードで漂白剤入りの容器をしっかりと洗わずに別の洗剤を入れた結果、塩素ガスが発生しかけるという事例がありました。塩素タイプと酸性の洗剤を混ぜると有毒ガスが発生することを知らなかったこと、またボトルのラベルチェックを怠ったことが原因です。

対策:

このケースではすぐに換気したことで事なきを得ましたが、身体に悪影響を与え、命の危険さえある状況です。洗剤の使用前にはラベルを確認し、空き容器に他の薬剤を入れないようにします。また、使用後をしっかりと水洗いすることに加えて、そもそも混ぜる場面が起こらないように置き場所や作業場所を分ける対策も考える必要があります。

現場でヒヤリハットが起きたときの対策

ヒヤリハットが発生した場合、その場で事故に至らなかったからといって見過ごすのは危険です。小さな異常や違和感でも適切に処理することで、将来の大事故を未然に防ぐことが可能になります。

では、現場でヒヤリハットが発生した際にはどのような手順で対応すべきなのでしょうか。ここでは「ヒヤリハット報告書の作成→ 報告書の分析→ 改善策の策定」という3つのステップに沿って、対処方法を解説します。

1. 現場にヒヤリハット報告書を作成してもらう

最初に行うべき対応はヒヤリハット報告書の作成です。ヒヤリハット報告書はその事象を経験した当事者が、その状況や原因、対策などの項目を記載し、共有するための文書です。再発防止の観点から、現場全体で事例を振り返り、何が起こったのかを記録・蓄積するために作成します。

小さな事象であっても、背後に重大な事故の芽が隠れている可能性がありますが、報告書を通じて、詳細な状況を共有することで、同様の事象を他の作業者が体験することを防げます。なお、口頭で報告するだけでは注意喚起や必要な対策が浸透しないため、文書化することが重要です。組織やチームメンバーへ共有しやすくなり、ナレッジの蓄積にも有益です。

記入方法については後述しますが、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)の視点で分解し、なるべく細かく整理することがポイントです。

2. 報告書を分析し原因を考察する

ヒヤリハット報告書の作成が完了したら、安全管理者や責任者は内容を分析し、根本的な原因を明らかにする必要があります。ここで重要なのは、報告書の記述内容を鵜呑みにするのではなく、客観的な視点で事実を見極めることです。

多くの場合、報告書には作業者本人の主観が含まれており、真の原因にたどり着くには第三者による冷静な検討が求められます。分析の手法としては「なぜなぜ分析」などが効果的です。原因について繰り返し問いを立てることで、表面的なものだけでなく、場合によっては組織的な問題にも気付けます。分析結果はその後の改善策につながるため、記録として残し、関係者で共有することが大切です。

なぜなぜ分析についてさらに詳しく知りたい場合は、下記関連記事もご覧ください。

なぜなぜ分析のやり方を解説!基本から実例、よくある失敗までまるごと紹介

3. 原因を解消できる具体的な改善策・防止策を策定する

原因が明らかになったら、次は具体的な改善策や再発防止策を講じましょう。このとき重要なのは、単なる一時的な対応ではなく、現場全体にとって効果のある仕組みを構築することです。

例えば、整理整頓が不十分だったことが原因であれば、5S活動を強化し、定位置管理や日常点検表の導入といった施策を検討します。作業ルールが徹底されていない場合には、マニュアルの見直しや教育訓練の実施も効果的です。

策定した対策は、速やかに現場へ展開し、すべての関係者が内容を理解できるように丁寧に説明します。また、対策の実施後も定期的に効果を検証し、必要に応じて内容をアップデートしていくことも必要になります。ヒヤリハット対策は起きた出来事への対応だけで終わらせず、より安全な職場を目指す継続的な改善へとつなげることが、組織全体の安全文化を根付かせるためにも重要です。

ヒヤリハット報告書の書き方と4つのポイント

ヒヤリハットが発生した際に記入する報告書は、誰もが記載しやすいように、また誰が読んでも理解できるようにまとめる必要があります。ここでは、介護現場での記入例を交えながら、報告書の具体的な書き方を解説します。

前提として、発生した事象を「5W1H」の視点で整理しましょう。情報を体系的にまとめることで、ヒヤリハットの状況を客観的かつ漏れなく把握でき、他者にも分かりやすく共有できます。

- When(いつ?)

- Where(どこで?)

- Who(誰が?)

- What(何を?)

- Why(なぜ?)

- How(どうした?)

ヒヤリハットが発生した日時を、分かる範囲で具体的に記載します。

例)「2022年6月30日 10時15分」

出来事が起きた具体的な場所を明記します。

例)「寝室」

関与した人物や当事者を特定します。

例)「佐藤○○様」

何が起きたのか、行動や現象を記述します。

例)「ベッドから落ちそうになっているところを発見」

発生の原因や背景を考察します。

例)「ベッドの柵を付け忘れた上、30分ほど目を離していたため」

その事象にどのように対処したのかを記載します。

例)「ベッドに戻して、柵を付けた」

このように5W1Hの視点で事実を整理することで、状況の全体像を把握できます。報告書をより効果的に活用するためには、次に取り上げる4つのポイントを意識してみてください。

1. 客観的事実に基づくようにする

ヒヤリハット報告は、当事者の驚きや焦りがともなうため、つい主観的な表現になりがちです。しかし、報告書の目的は感情の共有ではなく、事実を分析し再発を防ぐことにあります。そのため、できるだけ客観的な事実に基づき、「見たこと」「聞いたこと」「行ったこと」のみを記載しましょう。特に「Why」の要素では推測が入りやすいため、「〜と思われる」などと断り書きを入れ、根拠があれば併せて記載するとより信頼性が高まります。

2. 根本的な原因を考察する

ヒヤリハットが発生した背景には、目に見える直接的な原因だけでなく、間接的な要因や構造的な問題が潜んでいることがあります。

例えば、「人」に関する原因には寝不足や確認ミス、「設備」であれば機器の故障や老朽化、「環境」では整理整頓の不備、「方法」では作業手順の不適切さなどが考えられます。より効果的な再発防止策の検討のためにも、ひとつの視点に偏らずさまざまな角度から原因を洗い出すことが重要です。

3. 具体的な対策・改善案を提示する

原因を把握したあとは、それに応じた対策や改善策を記載します。ただ「気を付ける」といった抽象的な表現ではなく、「点検頻度を週1回に増やす」「作業マニュアルにイラストを追加して再配布する」など、実行可能な形で提案することが求められます。報告書は反省文ではなく、次の事故を防ぐための行動計画書です。原因を放置せず、必ず改善の一歩に結びつけましょう。

4. 分かりやすい言葉で専門用語は避ける

報告書は現場の関係者だけでなく、管理部門や場合によっては外部の人が閲覧する可能性もあります。特に医療・介護分野では、被介護者の家族に状況を説明する資料として使われるケースもあるため、専門用語や略語の多用は避け、誰にでも理解できる言葉で記載することが大切です。5W1Hの構成を活かし、簡潔で明確な文章を心がけることで、情報の正確な伝達が実現できます。

現場にヒヤリハット対策を浸透させるためのコツ

ヒヤリハット対策の第一歩は、現場で起こった小さな異常を確実に拾い上げ、再発を防ぐことです。そのために重要なのが、従業員が気軽にヒヤリハットを報告できる体制づくりです。

ここでは、ヒヤリハット報告を促進・定着させるためのフォーマット設計や環境整備、報告文化の育て方について解説します。

書きやすい報告書フォーマットを用意する

書きやすいフォーマットに整えないと、「記載が必要な項目が多すぎる」「書式が複雑で分かりにくい」と感じてしまいます。面倒な気持ちが先に立ち、提出を渋るかもしれません。

たとえ報告書を提出してくれたとしても、内容がおざなりになっているケースも考えられます。書きにくいフォーマットゆえに、面倒だからと適当に記載してしまうパターンです。最終的には、正確な情報を得にくいため、再発防止の効果は薄れてしまいます。

このようなリスクを避けるべく、書きやすさを重視したフォーマットを用意しましょう。「項目を増やしすぎない」「選択式を採用する」などが有効です。

報告しやすい環境をつくる

実際に「報告する時間がない」「報告すると責任を問われそう」と感じてしまえば、現場では対策が定着しません。「ヒヤリハットが発生した際は、業務中であっても一旦作業を中断し、報告書を作成する」などと、報告の優先順位を明確にするルールを定めておくことがおすすめです。

また、従業員の中には、報告をあげることで「自分の評価が下がるのではないか」「叱られてしまうのではないか」と、不安を抱く人もいます。不安を解消できるように、報告する意義を丁寧に伝え、責任追及を果たすためのものではないという認識を共有しましょう。職場に報告文化を浸透させるには、上司自らが積極的に報告する姿を部下に見せると効果的です。

報告にインセンティブを設定する

ヒヤリハットの報告を促進するためには、報告が評価につながると認識してもらうことが必要です。そのための施策として、インセンティブの導入が挙げられます。

例えば、優れたヒヤリハット報告に対する表彰など、前向きに取り組む姿勢を評価する仕組みを取り入れることで報告文化が根付きやすくなります。報告がリスクを報告した責任ではなく、リスクを未然に防いだ貢献として評価される仕組みをつくり、従業員も主体的に安全活動に参加できるような環境を整えましょう。

まとめ

ヒヤリハットは、業種や職種、従業員の経験にかかわらず、どのタイミング・どの現場でも起こりえます。重要なのは、こうした小さな異常を見逃さず、職場全体で共有して再発防止につなげる仕組みを整えることです。

そのためには、「5W1H」に基づいたヒヤリハット報告書を活用し、客観的な視点で原因を分析し、具体的な対策を講じることが必要になります。また、報告を促進するためには、書きやすいフォーマットや心理的ハードルを下げる工夫、インセンティブの導入といった現場目線の配慮も重要です。

一方で、情報の集約や運用が煩雑になりがちな側面もあるため、報告やマニュアルの作成・共有を効率化できるツール「Teachme Biz」を活用するのもおすすめです。属人的な対応に頼らず、誰でも参照・記録しやすい仕組みを整えることが、ひいては現場全体の安全意識向上にもつながります。