2025年の法改正一覧|時期や概要についてわかりやすく解説

2025年の法改正は、労働安全衛生、育児・介護休業、雇用保険など、さまざまな分野にわたります。特に企業は、従業員の働き方や福利厚生の変化への対応が求められることになるでしょう。

本記事では、改正内容を時期ごとにわかりやすく解説し、企業が対応すべき重要なポイントを具体的に紹介します。ぜひ参考にしてください。

目次

2025年法改正の特徴|企業が最優先で対応すべきポイントとは?

2025年の法改正は幅広い分野にわたるため、企業が受ける影響も大きいです。以下に、主な改正内容を時期ごとにまとめました。

特に、1月、4月、10月に多くの法改正が施行されるため、企業は段階的な対応が求められます。すでに施行されている改正については早急な対応が必要です。

また、各法改正の優先度を見極める際には、施行時期だけでなく対象業界や業種の広がりを考慮することが重要です。特に、「労働安全衛生関連手続きの電子申請義務化」や「税務署での収受日付印の廃止」 はすべての業種に関連するため、早期の対応が求められます。(※2025年3月現在の内容です)

2025年1月の法改正|デジタル化や労務手続きの変更

2025年1月に施行された法改正では、労働安全衛生関連の一部手続きの電子申請義務化や税務署での収受日付印の廃止など、デジタル化に対応した変更が実施されました。すでに施行済みであるため、早急に対応することが求められます。

労働安全衛生関連手続きの電子申請が義務化

2025年1月1日から、労働安全衛生関連の一部手続きを電子申請で行うことが義務化されました。これまで必要だった労働基準監督署や労働局への来庁が不要となり、スマートフォンやパソコンからいつでも手続きができるようになりました。

また、2021年10月から電子署名や電子証明書の添付が不要とされていましたが、そこからさらに手続きが簡略化されたことになります。未対応の事業主は早急に準備を進め、スムーズな運用を目指すことが求められます。

▶ 義務化の対象手続き

以下の手続きが電子申請の対象となります。

- 労働者死傷病報告

- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告

- 定期健康診断結果報告

- ストレスチェックの結果報告(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告)

- 有害な業務に係る歯科健康診断結果等報告

- 有機溶剤等健康診断結果報告

- じん肺健康管理実施状況報告

参考:労働局・労働基準監督署への申請・届出はオンラインをご活用ください|厚生労働省

税務署での収受日付印の廃止

申告書控えに押印されていた収受日付印が廃止されます。これにより、申告書控えに収受日付印を求められていた場面では、代替となる証明方法が必要となる可能性があります。

特に金融機関での融資申請や補助金申請時に影響が出ることが考えられます。企業は、必要な証明方法を事前に税務署に確認しておくことが重要です。

参考:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁

⾦銭等提供・転職勧奨の禁⽌

お祝い金を目的とした就職や職業紹介事業者から求職者への転職勧奨に対する規制が強化されます。具体的には職業安定法の指針に基づき、求職者への金銭などの提供が禁止され、さらに、就職後2年間の転職勧奨も禁じられます。これらは職業紹介事業の許可条件として新たに追加されます。入社祝い金を提供している企業は、今後、内容の見直しが必要です。

新規定は2025年1月1日から施行され、その後、事業者の更新手続き時に新しい許可条件が順次適用される予定です。違反があった場合には、事業者への指導や、最悪の場合、許可の取り消しが行われる可能性があるため、十分な注意が必要です。

参考:⾦銭等提供・転職勧奨禁⽌の職業紹介事業許可条件化について|厚生労働省

2025年3月の法改正|高齢者雇用と免許制度の転換

2025年3月の法改正では、高齢者雇用や免許制度に大きな変革がもたらされました。雇用や身分証明に関わる重要事項のため、柔軟に対応できるよう内容を理解しておきましょう。

高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了

2025年3月31日をもって、高年齢者雇用確保措置の経過措置が終了しました。これまで、労使協定で継続雇用制度の対象者を限定していた事業主には経過措置が適用されていましたが、4月1日以降は、いずれかの措置を講じることが必要です。

- 定年制の廃止

- 65歳までの定年の引き上げ

- 希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度の導入

これにより、企業は就業規則の見直しを行い、従業員への説明をしっかりと行うことが求められます。また、経過措置終了前の就業規則に「希望者全員を65歳まで継続雇用する」といった規定がない場合は、就業規則の変更が必要になります。

参考:高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~|厚生労働省

マイナンバーカードと運転免許証の一体化

2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証が一体化された「マイナ免許証」が導入されました。この新制度では、運転免許証の情報がマイナンバーカードに記録され、免許証の持ち方が3種類になります。選べるのは、マイナ免許証のみを持つ、マイナ免許証と運転免許証を両方持つ、または従来通り運転免許証のみを持つ方法です。運転時には、いずれかの証明書を携帯する必要があります。

マイナ免許証を活用することで、住所変更などの手続きが簡素化され、警察への届け出が不要になります。また、更新時の講習はオンラインで受けられるようになり、優良運転者や一般運転者は、自宅で好きな時間に受講可能です。さらに、免許情報の確認もスマートフォンやパソコンを使って、マイナポータル経由で簡単に行えます。

新制度により、免許証関連の手続きが効率化され、更新手数料も以前より安くなります。手間と費用が抑えられることで、免許証更新がより便利になるでしょう。

参考:令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習)|警察庁Webサイト

2025年4月の法改正|人事労務のルール変更と企業の義務拡大

2025年4月に施行される法改正は、人事労務に関するルール変更や企業の義務拡大を含んでいます。企業は最新の法改正内容を把握し、適切な対応を取ることが求められています。具体的な変更点と対応策を確認しましょう。

【1回目】育児・介護休業法の改正

育児・介護休業法は、2025年4月と10月の2回にわたり改正され、育児や介護を行う労働者を支援する要素が強化されます。4月1日の改正内容は以下の通りです。

- 子の看護休暇の対象拡大:子の看護休暇の対象が小学校3年生修了までに広がり、行事参加なども取得理由として認められるようになります。

- 残業免除の対象拡大:所定外労働(残業)の免除対象が拡大し、育児と仕事の両立をしやすくする環境が整備されます。

- テレワークの導入推進:3歳未満の子を育てる労働者が在宅勤務を選択できるよう、企業に努力義務が課されます。

- 育児休業取得状況の公表義務拡大:公表義務の対象企業が従業員1,000人超から300人超へと拡大されます。

これらの改正により、企業は就業規則の見直しや社内制度の周知を徹底する必要があります。特に、労働者が制度を活用しやすい環境づくりを進めることが重要です。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更

2025年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更され、より厳格化されます。従来は、市区町村が発行する「入所保留通知書」などで保育所等に入所できないことを確認していましたが、改正後は、保育所等の利用申し込みが職場復帰を目的としたものであることを確認する必要があります。

延長申請には、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と「保育所等への申込書の写し」を提出しなければなりません。ハローワークは、これらの書類を基に、申請者が速やかな職場復帰を目的として保育所等の利用申し込みを行っているかを確認し、延長の可否を判断します。この変更により、育児休業給付金の適正な利用がより徹底されることが期待されています。

出生後休業支援給付と育児時短就業給付の開始

2025年4月から「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」が新たに導入されます。「出生後休業支援給付」は、条件を満たした場合に最大28日間、育児休業給付の給付率が80%(手取り10割相当)となる制度です。一方、「育児時短就業給付」は、育児のために短時間勤務を選択し賃金が低下した労働者を対象に給付を行うものです。

これらの制度は、育児と仕事の両立を支援し、育児を行う労働者の経済的負担を軽減することを目的としています。企業側には、制度の周知や就業規則の改定、給与計算システムの見直しなどへの対応が求められます。

参考:2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します

【1回目】雇用保険法の改正

2025年4月から、雇用保険法が大きく改正され、企業や労働者に影響を与えます。主な改正点は以下の通りです。

- 自己都合退職者の給付制限解除

自己都合で退職した場合でも、自ら教育訓練を受けた場合は給付制限が解除されるようになります。

- 就業促進手当の見直し

就業手当が廃止され、新たに就業促進定着手当の給付上限が引き下げられます。

- 育児休業給付の保険料率引き上げ

保険料率が0.4%から0.5%に引き上げられ、財政状況に応じて0.4%へ引き下げ可能な弾力的な仕組みも導入されます。

- 教育訓練支援給付金の給付率引き下げ

基本手当の給付率が80%から60%に引き下げられ、この措置は令和8年度末まで継続されます。

- 雇い止め離職者への特例措置

雇い止めによる離職者に対する基本手当の給付日数に関する特例措置が令和8年度末まで継続されます。

- 新たな給付制度の導入

育児と仕事の両立を支援する「出生後休業支援給付」および「育児時短就業給付」が新設されます。

- 高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ

高年齢雇用継続給付の給付率が15%から10%に引き下げられます。

これらの改正により、企業は給与計算システムの更新や、退職者への説明資料の見直しなどの対応が必要となります。

参考:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

高年齢雇用継続給付の見直し

令和7年4月から、高年齢雇用継続給付の支給率が変更され、給付額が縮小されます。具体的には、60歳以上65歳未満で、賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付が、従来の賃金の15%から賃金の10%に引き下げられます。

この変更は、高年齢者の就業意欲を維持し、65歳までの雇用継続を促進することが目的です。これまでの給付率では、高年齢者に対して一定の支援を行っていましたが、今後は支給額が減少することになります。

対象となる従業員に対して、企業は制度変更についてきちんと周知しなければなりません。説明資料の更新や、従業員への説明を行うことが求められます。

参考:令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省

貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化

貨物軽自動車運送事業では、安全確保が最も重要です。近年、事故防止や安全運行のための取り組みが強化されており、4月からは新たな変更が行われます。以下では、これらの変更点について解説します。

貨物軽自動車安全管理者の選任、記録の作成・保存の義務化

2025年4月から施行される新制度では、貨物軽自動車運送事業者に対して重要な義務が課せられます。まず、「貨物軽自動車安全管理者」を営業所ごとに選任し、その選任時には運輸支局を通じて国土交通大臣に届け出ることが必要です。この安全管理者は、運行の安全確保に必要な知識を持ち、業務を管理する責任があります。

また、業務記録や事故記録の作成・保存も義務化されており、運転者の運行データや事故の詳細について、業務記録は1年間、事故記録は3年間保存しなければなりません。この改正では、事故防止や運行の安全性の向上が期待されています。

参考:報道発表資料:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正を行いました - 国土交通省

特定の運転者への指導・監督および適性診断の義務付け

貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者を除く)に対して、特定の運転者に対する指導および適性診断の実施が義務付けられました。対象となる運転者は、事故歴のある運転者、新人運転者、高齢運転者です。これらの運転者には、安全運転を確保するための特別な指導と、適性診断を受けることが義務付けられます。

さらに、運転者ごとの指導内容や診断結果を記録した「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、営業所に備え置くことが義務化されました。この改正により、運転者の適切な管理が求められるとともに、事業者全体の運行安全性の向上が期待されます。

2025年10月の法改正|柔軟な働き方の推進と両立支援の強化

2025年10月に施行される法改正は、柔軟な働き方の推進と、仕事と家庭生活の両立支援を強化することを目的としています。この改正により、企業は従業員の多様なライフスタイルに対応する取り組みをさらに強化することが求められます。

【2回目】育児・介護休業法の改正

2025年4月と10月の2回にわたり、育児・介護休業法が改正されます。10月の改正では、重要なポイントが2つ追加され、企業や従業員に大きな影響を与えることが予想されます。これらの変更内容を理解し、適切な対応を取ることが必要です。

柔軟な働き方を実現するための措置

企業は、3歳から就学前の子どもを養育する労働者に対し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられます。具体的には、以下の5つの選択肢の中から2つ以上を選び、労働者に提供しなければなりません。

- 始業時刻等の変更

- テレワーク(月10日以上)

- 保育施設の設置・運営

- 養育両立支援休暇(年10日以上)

- 短時間勤務制度

労働者は、事業主が講じた措置の内、1つを選んで利用可能です。さらに、選択した措置に関しては、事業主による適切な周知と意向確認が行われる必要があります。この仕組みを通じて、家庭と仕事の両立がしやすくなるなど、働きやすさの向上が期待されます。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

企業は、労働者が妊娠や出産を報告した際、および子どもが3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取することが義務付けられます。この意向聴取は、勤務時間や勤務地、両立支援制度の利用期間、業務条件の見直しなど、労働者一人ひとりの状況に応じた働き方を提供することを目的としています。

聴取方法は、面談、書面交付、FAX、電子メールなど、労働者が希望する方法で行われます。聴取後、事業主は労働者の意向に配慮し、勤務時間帯や業務量、労働条件の調整を行う必要があります。特に、子どもに障害がある場合やひとり親家庭の場合には、支援措置を柔軟に適用し、育児と仕事の両立をさらに支援することが求められます。

企業は、育児支援制度を適切に運用し、従業員のニーズに合った配慮を行えるよう体制を整えましょう。

【2回目】雇用保険法の改正

2回目の法改正では、個人のリスキリング支援が強化され、「教育訓練休暇給付金」が新たに創設されます。これは、労働者が教育訓練に専念するために仕事を休む場合に生活費の不安を解消し、安心して訓練に集中できるよう支援するものです。この改正により、従業員のキャリアアップが促進され、企業にとっても優秀な人材の確保に繋がります。企業は、この新しい制度をしっかりと理解し、従業員に周知することが求められます。

参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要

まとめ

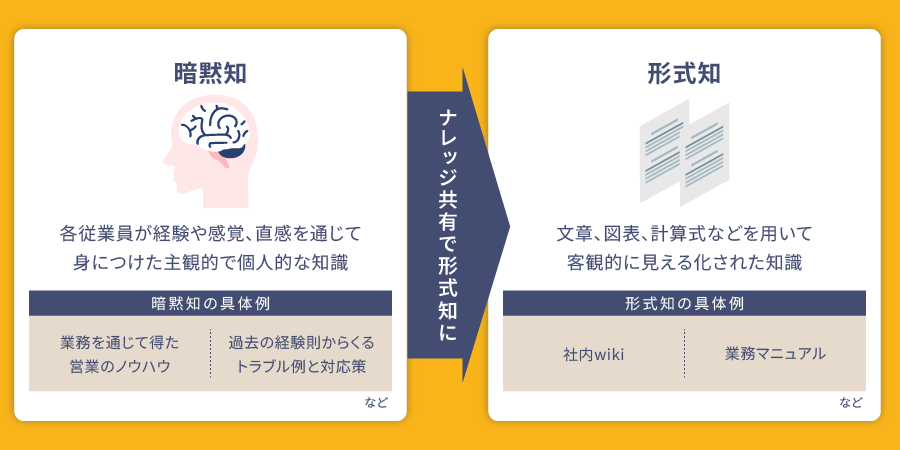

2025年の法改正は、企業に大きな変革をもたらします。特に、労務手続きの電子化や育児・高齢者雇用支援、働き方改革の進展により、企業は迅速に対応策を整備する必要があります。こうした業務マニュアルの整備には「Teachme Biz」が効果的です。このサービスを活用すれば、誰でも簡単にマニュアルを作成し、共有できます。直感的に伝わるコンテンツを簡単に作成でき、マニュアルはステップ化され、画像や動画の編集も容易です。さらに、更新作業もスムーズで、自動翻訳機能を利用すれば多言語対応も可能です。

「Teachme Biz」を活用すれば、法改正に迅速に適応し、業務運用をスムーズに行えるでしょう。